一、基本情况

(一)学校概况

江苏农林职业技术学院创建于1923年,是一所国有公办的省属高等职业院校。历经近百年培桃育李、砥砺奋进,学院已发展成为以农科专业为特色的多学科、综合型高等职业技术学院。学院于2002年升格更名为江苏农林职业技术学院,2007年入选国家示范性高等职业院校,2018年入选江苏省卓越高职院校建设单位,2019年成功入选中国特色高水平高职学校(A档)建设单位。

学院坐落于南京东郊、江南福地————句容市,现有校本部、茅山校区两个校区和江苏农博园、江苏茶博园两大园区,占地面积6000余亩,建筑面积53多万平方米,固定资产总额12.96亿元,图书馆藏书116万册。设有农学园艺学院、风景园林学院、畜牧兽医学院、茶与食品科技学院、经济与人文学院、机电工程学院、信息工程学院等7个二级学院和马克思主义学院、基础部、体育部、继续教育学院、国际教育学院等教学单位,46个专业。学院的校训是“自律成人、奋勉成才、守信成业"。校风是"团结、严谨、勤学、苦干",教风是"厚德博学、敬业爱生、知行合一",学风是"励志、明理、务实、创新"。校庆日为每年12月12日。

学院坚持扎根中国农村大地办高职,确立了以服务"三农"为宗旨,能力培养为核心,走产学研一体化之路的办学理念和“课堂移村口、师生到田头、成果进农户、论文写大地”的践行思路,取得了一批较为丰硕的、有影响力的办学成果,引领着全国农业职业教育的发展。荣获国家教学成果一等奖1项、二等奖5项,荣获中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖4 枚,荣获全国深化创新创业教育改革示范高校、黄炎培优秀学校、全国高职院校服务贡献 50 强和全国高职院校国际影响力50强等荣誉。学院牵头组建中国现代农业职教集团,入选首批国家示范性职教集团。学院是省委组织部确定的江苏省“定制村干”培育试点学校。连续三年被评为全省高水平高职院校综合考核第一等次。

学院坚持依法治校、质量立校和改革兴校,持续完善治理结构,提升治理水平,形成了植根“三农”的鲜明特色,打造了“质量农林”金字招牌。“十四五”时期,学院将认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和《新职业教育法》,根据上级和地方有关职业教育、农业农村现代化等战略部署,加快构建现代职教体系,奋力提升办学层次与办学水平,努力建成“国内一流、特色鲜明”的高水平职业技术大学,为全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化,为落实科技、教育、人才"三位一体"新部署和建设"强富美高"新江苏提供人才和技能支撑。

(二)学生情况

学院现有在校生12085人。2022 年学院计划招生4550人,实际招生4474人,报到4225 人,报到率为94.43%。2020-2022届毕业生的准时毕业率分别为94.90%、94.57%、95.38%。近三年(2020-2022年)毕业生平均毕业去向落实率持续保持在97%以上。2022届毕业生3844人,毕业去向落实人数3784人,毕业去向落实率为98.44%,较2021届提升0.94个百分点。

(三)教师队伍

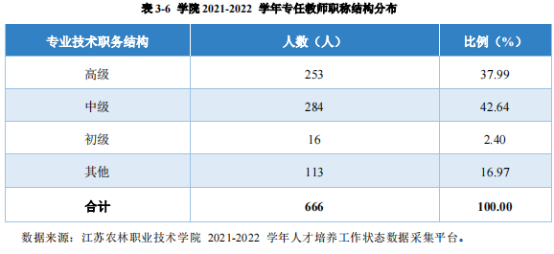

学院“双高”建设规划明确了人才队伍建设的主要目标,并制定了具体有力的举措。近年来,学院不断加大经费投入,创新人才引进机制,开通高层次人才引进"绿色通道",完善人才队伍建设的体制机制及相关保障制度,人才队伍建设工作取得了良好成效。学院现有专任教师 666 名、院内兼课教师 64 名、院外教师20 名、行业导师365名,生师比为14.40,专任教师中具有高级职称教师253人,占比37.99%,“双师”素质教师566人,占比84.98%。学院现有国家级教学团队1个,国家级教学创新团队1个,国家“万人计划”教学名师1人,国家级教学名师1人,全国模范教师1人,享受国务院特殊津贴专家3人,国家级课程思政教学名师16人,全国农业、林业职业教育教学名师13人,省级教学名师6人,省突出贡献中青年专家1人,省"333"培养对象22人,江苏工匠2人,省高校"青蓝工程"中青年学术带头人15人,省高校"青蓝工程"中青年骨干教师培养对象34人、省科技创新团队4个,省优秀教学团队10个,省级技能大师工作室3个,省“六大人才高峰”培养对象11人,省特聘产业教授17人,市有突出贡献中青年专家4人,市级大师工作室3个等。

(四)设施设备

学院设施设备条件优越,2022年教学科研仪器设备值、生均占地面积、生均宿舍面积、新增教学科研仪器设备所占比例、生均图书、生均年进图书量、百名学生配教学用计算机数等指标比2021年有所提升,生均教学行政用房面积稍下降,所有指标均远超教育部的合格标准。

二、学生发展质量

(一) 在校体验

1. 德育和美育的创新举措

耕读结合,创新了劳动教育模式,开发适应时代发展的耕读教育"十四五"创新教材。实施了劳动教育进人才培养方案、进专业/实训课堂、进实践环节,将劳动教育贯穿人才培养全过程。结合专业特色,形成了线上线下结合、"德技并修+专创融合"联动的耕读劳动教育课程体系。线上设置《劳动教育》理论课程(16课时),将中华农耕文明、耕读传家、工匠精神等内容融入劳动教育课程内容。线下将劳动教育嵌入以“技”为主的专业实训课程、融入实践育人过程和创新创业指导,打造了教赛、教创、教产、教研四结合特色模块课程,与德育、智育、体育、美育相融合,达到立德树人、劳动铸魂的人才培养目标。灵活设立了耕读教育周。结合专业能力素质要求、职业发展需求和教学计划安排,分层分类,有序组织了不同专业班级的学生在每学期的耕读教育周里集中开展耕读主题演讲、劳动技能竞赛、劳动成果展示、志愿者服务和三下乡等集体活动。

坚持根植中华优秀传统文化深厚土壤,营造以美育人、以美化人、以美培元的校园美育环境,引导广大师生有信仰、有情怀、有担当。加快推进具有“农林”特色的校园文化建设,坚持“引进来”“走出去”,鼓励民间传统技艺以社团形式扎根校园,充分发挥扬剧高校研习社、创新毛线立体编艺等社团文化功能,邀请地方曲艺艺人、民间艺人等传统文化传承人作为校外指导教师,指导学生学习传统文化,定期开展丰富多彩的弘扬传统文化的活动。学院体育场馆与文化设施总面积71307平方米,生均面积6.1平方米。

图 2-1 学院体育馆举办第 15 届教职工篮球赛武术舞狮表演

2. 社团建设

(1)生均参加社团活动时间

学院共有学生社团 52 个,其中思想政治类 3 个、学术科技类 12 个、创新创业类 11 个、文化体育类 14 个、志愿公益类 10 个和自律互助类 2 个。年度社团活动开展 200 余次,社团活动共计参与 34464 人次,共计总时长 165048 小时,大一、大二学生总人数为 8970 人,生均参加社团活动时间 18.41 小时。其中思想政治类社团青年马克思主义者协会开展了“清明祭英烈,我想对你说”“建党百年”红色家书诵演比赛等 16 场,共计 1190 人次参与。学术科技类社团梓匠工坊家具社本着“弘扬家具文化、传承家具工艺”为宗旨,开展“指尖创意设计”“木棒造屋,筑梦未来”等10 场木材加工活动,共计 1013 人次参与;创新创业类社团茶韵农林服务团开展“红马甲点缀绿茶园”“弘扬中国茶文化,传承中华传统美德”等 13 场茶艺类活动,共计 3689 人次参与;文化体育类社团创新毛线立体编艺传承团开展“‘艺’起传承,‘艺’起飘香”等 10 场毛线编制类活动,共计 982 人次参与;志愿公益类社团青禾志愿者协会大力培植校园“青春防艾”项目,积极开展各类同伴教育宣传活动及相关培训 23 场;并积极参加公益环保、博爱青春等其他志愿活动 7 余场,共计 13000 余人次参与;自律互助类社团爱馨心理协会开展了“团辅”“生活技能大赛”等系列活动 6 场,共计 1000 余人次参与。

(2)各年级学生参与社团活动的比例

学院通过社团纳新巡礼节、校园文化艺术节等开展系列富有特色的社团活动,发挥学生主观创造力,调动学生参与社团活动的积极性,在引领学生思想和促进学生成长成才等方面起到重要的推动作用。大一、大二学生总人数为 8970 人,参与社团共计 11488 人次(部分学生参加 2 个社团),参与社团人数比例达 100%。

3. 毕业生对社团的满意度

本校 2021 届毕业生对社团满意度普遍提高,其中学术科技类、自律互助类提高 1%,创新创业类提高 2%。6 大类社团满意度均在 90%以上,其中志愿公益类社团满意度达 98%。

4. 学生活动

2021-2022 学年,学院组织了思想引领、主题团日、志愿服务、文化体育、就业创业等各类活动 200 余次。其中,依托校园文化艺术节,开展“请党放心 强国有我”演讲比赛等“一院一品”系列活动 8 场,让学生在丰富的校园活动和文化自信中增强美育意识,夯实文化育人平台;以青年学习社为依托,持续开展主题鲜明、喜闻乐见的农林青年说特色品牌活动;依托“双高”建设,以学生社团改革为契机,着力打造 10 个精品农业特色社团,积极传播农业技术、带动农业经济、传承农业文化。52 个校级社团开展了 2021 年“秀自我风采 展青春魅力”社团纳新巡礼节。依托各平台,精心组织、积极参与各级各类比赛。学院刘沛同学的摄影《我和我的校园赛场》荣获全国第六届大学生艺术展演艺术作品一等奖;在大学生网络文化节活动中学院获省级“优秀组织奖”1 项,一等奖 3 项、二等奖 10 项、三等奖 7 项,获奖数量、质量在全省位列前茅;在第十三届江苏省大学生文化节中,学院大学生艺术团“逆光”组合荣获流行音乐大赛铜奖、学院大学生艺术团《信念永恒》荣获江苏省大学生中华经典诵读比赛三等奖;在江苏省第二十届运动会高校部比赛中,学院 T-max 轮滑社团在 6 个项目比赛中荣获 5金 1 银,社团指导老师荣获“优秀教练员”称号。

5. 志愿服务

健全“常态化、专业化、个性化、国际化”志愿服务体系,每年参与志愿服务的学生超 1万人次。暑假期间,学院严格按照“目标精准化、工作系统化、实施项目化、传播立体化”和“按需设项、据项组团、双向受益”的工作原则组建 15 支校级团队,覆盖全院 5581 名同学,确定了 2 个重点项目、10 个一般项目和 3 个培植项目,并给予 2000-8000 元经费的支持,同时各二级学院还组建了 18 支实践团队。他们在句容周边和家乡广泛开展党史学习、理论宣讲、国情观察、乡村振兴、民族团结等主题活动。其中“向阳花”假日课堂暑期社会团队获团中央青年志愿者行动指导中心、中国青年志愿者协会秘书处 2022 年“七彩假期”志愿服务示范团队立项,团队带领了句容市茅山镇、天王镇和下蜀镇的百余名小朋友们开启七彩暑期生活,满怀自豪喜迎党的二十大胜利召开。江苏农林学子在社会课堂中受教育、长才干、作贡献,在观察实践中学党史、强信念、跟党走,努力成为担当民族复兴大任的时代新人,为广大团员青年树立了身边的榜样。

图 2-3 学院“树文明新风 创绿色新城”实践团在白兔开展垃圾分类专项社会实践

持续开展“青春防艾”项目,举办“行动起来,向‘零’艾滋迈进”等主题讲座 5 场,“让爱蔓延,让艾停止”等青春防艾宣传教育活动 7 次,共计发放艾滋病检测试剂 3000 余份,防“艾”宣传覆盖全院 13000 余名学生。积极开展大学生艾滋病防治同伴教育主持人相关工作,610 名主持人培训合格,宣传干预 6264 人。在第五届全国大学生预防艾滋病知识竞赛中,学院线上网络知识竞赛参与人数达 3952 人,4 人荣获一等奖,7 人荣获优秀志愿者,学院团委荣获优秀承办单位,青禾志愿者协会“携手防艾”志愿服务项目荣获“江苏省优秀青年志愿服务项目”。

(二) 就业质量

1. 毕业去向落实率持续高水平(职业稳定性)

江苏省 2021 年高校毕业生人数达 61.07 万人,较 2020 年(58.4 万人)增加 2.67 万人。其中,专科毕业生 25.5 万人,较 2020 年(23.5 万人)增加 2 万人。加之“新冠”疫情影响依然存在,2021 届毕业生就业形势严峻。学院高度重视毕业生就业工作,近三年毕业生平均毕业去向落实率持续保持在 97%以上。毕业生协议和合同就业率(协议和合同就业人数/毕业生总数)、升学出国率持续保持较高水平,特别是协议和合同就业率达到了 81.76%,较 2020 年提升近 30 个百分点。学院 2021 年“稳定毕业去向落实率和提升就业质量”的工作目标已实现,就业工作稳步推进。

2. 工作与专业相关度(就业适配性)

学院 2021 届专科毕业生的工作与专业相关度为 60.96%。专科生选择与专业无关工作的最主要原因是其他(30.90%),其次是与专业相关的工作很难找(23.72%)。

3. 薪资水平(就业薪酬)

(1)入职初期薪资水平

毕业生入职初期薪资在3000-4000 元的占比最高(38.40%),其次是 4000-5000元(31.20%),再次是 5000-6000 元(20.97%)。

(2)薪资满意度

调查显示,毕业生对所在用人单位薪资待遇的满意度为 92.50%。

4. 用人单位满意度

通过对不同类型、不同规模的用人单位进行问卷调查,用人单位对学院毕业生综合评价较高,满意度达 98.90%,比 2021 年稍有提升。

5. 服务地方经济成效显著

学院 2021 届毕业生主要就业地区流向为江苏省、浙江省、上海市、西藏自治区、安徽省和广东省等地。其中,选择在江苏省就业占比 67.33%,在江苏省以外就业占比 32.67%。

在省内就业的毕业生流向遍布全省 13 个地级市,近三年在江苏省各地级市就业毕业生人数比例数据显示,学院毕业生省内就业主要集中在南京(19.24%)、镇江(17.93%)、苏州(10.61%)三市。2021 届毕业生在镇江市、淮安市、无锡市就业人数较往年有所上升,尤其是镇江市较 2020 届(12.82%)上升 5.11 个百分点。

学院实施的就业质量提升工程成效显著,毕业生在江苏省外就业地区覆盖面逐年增大。省外就业地区不再局限长三角经济发达地区,还辐射了珠三角,西藏自治区、新疆维吾尔自治区、青海省等西部地区也有毕业生的足迹,充分履行了高校服务社会,培养社会需要的人才,促进经济发展的职责。

6. 服务重点区域比例较高

学院响应国家经济发展规划,积极引导和鼓励毕业生服务经济发展重点区域。2021 届毕业生在长江经济带、长三角、“一带一路”经济带和西部地区等重点区域就业比例较高,特别是服务“一带一路”经济带和西部地区的比例较 2019 届、2020 届均有提高。

7. 优秀毕业生

学院毕业生中涌现了一批以曹辉、张晶晶为代表的服务乡村振兴的新型农业人才。

曹辉,2022 届现代农业技术(定制村干)专业毕业生。现就职于江苏省兴化市荻垛镇党群工作局。在校期间,他曾任班级班长,院学生会主席团成员、校组培协会会长、校青年马克思主义者协会副会长等职务。先后荣获中国大学生自强之星、江苏省大学生年度人物提名奖、江苏省优秀学生干部等荣誉称号。他积极参与各类竞赛,先后获得省级以上奖项 16 项,其中大学生创新创业类奖项 8 项。2021 年,在第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛中,他参与的项目“金色庄园—用小草莓托起农民致富梦”获得红旅赛道金奖。

三、 教育教学质量

(一)专业建设质量

1. 专业设置动态调整与结构优化

2021—2022 学年,据学院办学定位和发展规划,结合现代农业行业、区域经济和社会发展对人才培养的需要,统筹考虑企业需求、生源、就业等因素,学院制定了《江苏农林职业技术学院专业设置与动态调整标准(试行)》,积极建设与区域产(行)业尤其是主导产业和行业紧密结合的特色优势专业,充分发挥特色优势专业的示范作用,带动专业结构的整体优化,2021 年停招五年一贯制专业 8 个,新增专业 1 个,当前学院共开设 14 个大类 46 个专业。

学院依托江苏省卓越高职院校建设项目,以入选中国特色高水平高职学校(A 档)建设单位为契机,不断加强专业建设,现有林业技术、园林技术等 5 个国家示范性重点建设专业,园林工程技术(原园林建筑)、宠物养护与驯导(原宠物养护与疫病防治)等 2 个国家高等职业学校提升专业服务产业项目重点建设专业,畜牧兽医、茶艺与茶叶营销高等 2 个职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)建设与认定专业,作物生产技术、林业技术等 5 个高水平骨干专业。

2. 高水平专业群建设

学院围绕农林特色,面向江苏农业产业群,立足现代农业(农林牧渔)生产、农产品加工、农特产品销售、农业休闲观光旅游等产业领域,遵循“产业领域相同、专业面向相通,岗位需求互补、技术领域相近,结合办学特色、专业优势互补”的组群逻辑,形成“以农为本,突出林业,以信息技术、装备技术和生物技术为支撑,一二三产专业融合发展”的专业布局,围绕技术兴农、质量兴农和服务兴农,组建现代农业技术、园林技术、畜牧兽医、农产品加工与质量检测、景观工程、装备技术、农业生物技术、物联网应用技术、农业经济管理、乡村旅游等10 个专业群,构建现代农业专业集群。

3. 现代职业教育体系建设

学院主动适应经济社会高质量发展需要,为学生提供多种选择、多途径成才平台,先后与南京江宁中等专业学校等合作开办 3+3 专业 3 个,与江苏海洋大学、江苏大学合办 4+0 专业3 个,与金陵科技学院合办 3+2 专业 1 个,与江苏大学等合办专转本专业 6 个。

4. 专业教学标准

学院对接职业教育国家教学标准,借鉴成果导向(OBE)理念,细化专业教学要求,优化专业教学目标和标准,完成 46 个专业的专业教学标准制定。教学标准在教学内容和课程体系安排上体现与职业岗位对接、中高职衔接,理论知识够用,职业能力适应岗位要求和个人发展要求;在教学条件要求上,按照农业类院校办学特色,细化了开办专业应具备的师资、教学设施等基本条件。

5. 1+X 证书制度试点工作推进

2021-2022 学年,学院共申报 32 个 1+X 证书试点,共计 1554 名同学参加考试,通过人数为 1284 人,通过率为 82.63%。学院主动与评价组织对接,购置考证所需设备、改造升级实验场所,目前已实现 1+X 证书考点全覆盖,所涉及的 32 个证书均可在学院考试。本年度,共计70 名教师参加 1+X 证书师资培训和考评员培训,满足 1+X 证书的培训和考评工作。

(二)师资队伍建设

1. 大力引进优秀人才,提升师资队伍水平

学院坚持党对人才工作的领导,坚持把高水平师资队伍作为支撑学院发展的第一资源,大力实施“人才强校”战略,抓好引才、育才、用才、留才等环节,高起点、高标准、高投入推进师资队伍建设,全力打造一支与学院“双高”建设规划目标相适应的高水平师资队伍,为学院事业发展提供坚实的人才支持和智力保障。

学院扎实推动人才引进工作,坚持人才引进与学院发展所求、专业建设所需、师资队伍结构优化所要相匹配,制定科学合理的人才引进目标,出台了《高层次人才引进与管理办法(2022年修订)》《人才柔性引进管理办法》等系列文件,加大领军人才、专业带头人和急需人才的招引力度,2021-2022 学年学院人才柔性引入 38 人,引进高级职称、博士研究生等高层次人才60 人,对引进的高层次人才进行动态跟踪管理,围绕教学、科研、住房、子女入学等方面创造良好的发展环境,增进融入感和归属感。

学院现有专任教师 666 名、院内兼课教师 64 名、院外教师 20 名、行业导师 365 名。专任教师中,高级职称 253 人,占 37.99%。学院专任教师中,具有博士学位的教师 151 人,占22.67%;硕士学位的教师 438 人,比例达 65.77%。

2. 加强师德师风建设,打造优秀教学团队

学院始终坚持“师德建设是教师队伍建设的第一要务,师德师风是评价教师队伍的第一标准”,成立了师德师风建设工作领导小组和党委教师工作部,统筹教师思想政治工作和师德师风建设,形成了党委统一领导、党政齐抓共管、党委教师工作部牵头协调、各部门共同参与的师德师风建设工作机制,将立德树人内化到学习、生活各方面,整合了育人队伍,2021-2022学年培育了 1 个国家级教师教学创新团队,1 个国家级职业教育“双师型”教师培训基地,2个省级教师教学创新团队,1 个省级创新创业“双师型”名师工作室,1 个省级技艺技能传承创新平台,1 个省级课程教学团队和 1 个省级技能大师工作室。近年来,学院师德师风建设取得显著成效,先后涌现出以“全国模范教师”“国家级课程思政教学名师”“省级教学名师”“校级师德标兵”为代表的一批敬业修德、无私奉献的先进个人和集体。

3. 构建教师培训服务体系,助力教师业务能力提升

依托学院教师发展中心,构建教师教学成长发展培训服务体系,助力教师教育教学、科学研究等方面能力提升。组织开展学院师资队伍建设的战略研究、教师发展综合评价和分类培养,精心组织职前培训,完善入职培训和在职研修体系,统筹做好专任教师进修、培训和交流。本年度国内外线上线下培训 616 人次,占专任教师的 92.49%;挂职锻炼 47 人次,占专任教师的7.06%;社会兼职 164 人次,占专任教师的 24.62%。专任教师的年培训量达 20842 人日。

围绕专业建设、科技创新,建立培养梯队,培育优秀人才,通过“333 高层次人才培养工程”“青蓝工程”“技能大师工作室”等项目,培养遴选一批优秀中青年学术领军人才、专业带头人和教学名师,打造教学创新团队,全方面开展教育教学创新工作,本年度学院专任教师获得教科研奖励 541 项,获知识产权项目 151 个,立项课题 402 项、结项课题 173 项,以第一作者身份公开发表论文 324 篇。支持新引进高层次中青年学者面向科学前沿自主选题,开展创新性研究,在资源配置、科研启动经费、人员配备等方面大力支持,2021 年度申报国家自然科学基金项目获得立项资助 2 项;省自然基金面上项目 1 项,首次获批科技厅省现代农业重点研发计划项 1 项;获批教育厅自然研究项目 6 项;获批省种业揭榜挂帅项目立项 4 项。学院不断拓宽教师的国际交流渠道,分层次、有重点地遴选 179 名中青年学术骨干参加奥地利教育体系与欧盟职业技能证书国际教育培训,积极对接海外优质教育教学资源,了解海外高校教育教学理念、教学方法、学术研究热点等,为教师提供国际化对接平台,提升教师队伍的国际化水平。

0516-85693210(9:00-18:00)

高职单招:18626027219 寇老师 (微信同号)

综合评价:18552925798 孙老师 (微信同号)

雅言艺考:15996881736 麦子老师 QQ:365723796(微信同号)

地址:江苏省徐州市泉山区淮海西路197号5楼