1 学校概况

徐州工业职业技术学院是国家“双高计划”和江苏省高水平高等职业院校建设单位,也是徐州市唯一一所办学专业全口径对接地方产业发展的职业院校。在 58 年的办学实践中,学校坚持服务行业产业不动摇,做强工业特色,做优化工本色;坚持服务区域经济不动摇,扎根徐州、立足江苏、服务全国;坚持服务产教融合不动摇,突出“质量立校、人才强校、特色兴校”,争当“服务传统产业转型升级的职业教育先行者、服务战略性新兴产业和现代服务业发展的职业教育领头羊、服务淮海经济区职业教育创新发展的职业教育排头兵”,争创“产教融合特色校”“创新创业示范校”“服务贡献卓越校”“国际影响典型校”。至今已累计为社会培养、输送了七万余名“有德 有技 有能 有为”的高素质技术技能型人才,为地方经济社会的发展作出了积极贡献。

自 2017 年学校第二次党代会以来,获职业教育国家级教学成果奖 2 项、江苏省科技进步奖 3 项等多项荣誉,累计培养毕业生 15064 人,就业率达 98%以上,引领毕业生到制造业一线建功立业的有效做法入选 2021 年全国普通高校毕业生就业创业工作典型案例。学校于2018 年入选江苏省高水平高等职业院校建设单位,2019 年入选中国特色高水平专业群建设单位,2020 年获江苏省地方普通高校综合考核“争先进位”奖,2022 年九月份召开的学校第三次党代会,确立了创建工业特色鲜明的本科层次职业学校的奋斗目标,学校跻身全国高职院校第一方阵,获得了社会各界的好评。

2 学生情况

学校现有全日制在校生 14673 人。2022 年计划招生 5275 人,实际录取5252人,圆满完成招生工作。2022年学校高职应届毕业生3898 人,初次就业率为 89.51%。学校是江苏省学分制改革试点单位,积极推行学分制改革,实施精英高职人才培养和导师制学生管理改革工程,学生“低进高出”。高分子材料工程技术专业群学生与 985/211 本硕博学生同台竞技连年获奖,2017 年,应用电子技术专业和环境监测专业在全国职业院校技能大赛上摘得两个全国一等奖;在 2020 年第十二届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛国赛上荣获金奖、银奖,捧得“优胜杯”。学业成绩优秀的学生每年可以获得国家级、省级、校级等各类奖助学金50%以上。

3 教师队伍

学校师资力量雄厚。有一支素质精良、结构合理的专兼结合的师资队伍,有教授、副教授 370 余人,博士 66 人,全国优秀教师 1 人,教育部课程思政教学名师 6 人,江苏省人民政府督学 1 人,江苏省教学名师 2 人,黄炎培杰出教师奖 1 人,国家技能人才培育突出贡献个人 1 人,国家行业教学名师 9 人,六大人才高峰 1 人,江苏省出突出贡献中青年专家 1 人,江苏省五一劳动奖章 1 人,江苏省教育系统先进个人(优秀教师)1 人,江苏教师年度人物提名奖 1 人,江苏“最美教师”1 人,江苏省“333 工程”第三层次培养对象 16 人,“青蓝工程”中青年学术带头人 9 人,江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师培养对象 33 人;有“高分子材料智能制造技术国家级职业教育教师教学创新团队”“职业教育课程思政示范课国家级教学团队”“世界技能大赛化学实验室技术国家级教练团队”等 3 个国家级教学团队、江苏省职业教育教师教学创新团队 6 个、江苏省优秀教学团队 6 个、江苏省“青蓝工程”科技创新团队 1 个,全国石油和化工行业优秀教学团队 5 个;国家级职业教育药品生产技术专业教学资源库主持单位;获职业教育国家级教学成果奖 2 项,全国教材建设奖 2 项,获江苏省科技进步奖 3 项等多项荣誉(待核对);“双师”素质专业教师占比达 91.11%,还有 23 名江苏省产业教授领衔的 600 余名来自企业的兼

职教师活跃在教学一线。

4 设施设备

学校重视教学科研仪器设备的投入,加强国有资产的购置管理、运行管理和绩效管理,系统规划统筹学校办公用房与各项教学科研仪器设备资源,提高办公用房与教育教学设施使用绩效,各类教科研仪器设备值达 19531.17 万元,生均教学仪器设备值 14035.75 元。2021学年新购及接受企业捐赠教学仪器设备值 3161 万元,新增比例达16.18%。学校现有单价 40 万元以上的贵重教科研仪器设备 46 件,部分仪器设备纳入江苏省大型仪器设备共享开放平台对外提供服务。学校重视教学用电子产品的购置和更换,百名学生教学用计算机台数为44.37,2021 学年改造 12 间智慧教室,30 间标准化考场,更换 32 台

教学投影设备。学校建立了资产管理全生命周期平台,将学校房屋、设备、无形资产、特种设备、低值易耗品等资产均纳入平台管理,并实现从立项采购到入库、维修、资产报废处置等全流程线上审批。

5 在校体验

学校着重打造思政实践+第二课堂社会实践、志愿服务、公益劳动,把思政小课堂和社会大课堂结合起来,在现实中上好大思政课,提升育人成效。学院 2021 年注册学生社团 53 个,涉及思想政治类、学术科技类、创新创业类、文化体育类、志愿公益类、自律互助类等6 个类别。在科学规范的管理模式下,学院学生社团坚持正确发展方向,全年开展“新生篮球赛”、“主持人大赛”、“辩论赛”、“手工大赛”等健康向上、格调高雅、形式多样的社团活动 30 余项,吸引学院80%左右的学生参与其中。系列社团文化活动交流平台的搭建,有效促进了学生社团的建设与发展,而社团的活力提升 极大地吸引了青年学生加入其中,学生全年加入各类社团 13000 余人次,各社团成员参与社团活动获得市级及以上荣誉 120 余项。

【推行“213”阳光体育运动模式,推进群众体育工作争先进位】

该校推行“两点、一线、三互补”的校园阳光体育运动模式,推动学生体质健康水平不断提升,获评江苏省群众体育先进单位。立足运动会和体育文化节“两点”来提高学生参与度,“运动会”把田径类、课程类、体质健康类和拓展类等项目有机地结合 “体育文化节”将趣味性有机融入团队项目,实现了项目的多样化。以“工青杯”赛事为“一条主线”,每年开展篮球、足球、乒乓球等项赛事,实现月月有竞赛,周周有活动,推进全民健身热度。构建阳光体育 “三互补”机制,将阳光长跑与自主运动互补,运动队训练与社团活动互补,教师指导与骨干引领互补,多维度、全方位促进体育工作育人效果提升。

学院坚持打造融德于美、德美并进的美育活动及向上向善的校园文化氛围。全年通过“薪火青春”青年文化节平台,开展红色故事大赛、经典诵读比赛、红歌比赛、经典红色电影配音比赛等活动;通过“筑梦青春”科技文化艺术节平台,开展主持人大赛、新生才艺大赛、

舞蹈大赛、校园十佳歌手大赛等活动。活动形式新颖、覆盖面达 70%,在打造特色文化品牌的同时激励和引领广大青年自觉把个人梦想同国家前途命运紧密结合。

【搭建“三个三平台”,推进统战育人工作再上新台阶】

该校在统战工作中谋在新处、干在实处,多方合力巧解“千家结”、悉心引导织就“安全网”、用心服务打好“温情牌”,建设统战工作常态化机制,将统战工作引向深入、推向持久。通过师生连线“严要求”、全员参与“高标准”、稳步推进“抓实在”,成立“党员先锋队”、“青年突击队”、志愿服务队“三支队伍”,促进统战工作走深走实;通过深入宿舍“心连心”、立足课堂“面对面”、走向操场“手牵手”,搭建宿舍、课堂、操场“三个阵地”,随时随地传递统战之声;开展冬至日你我同“胞”、共练计算机操作、民族特色主题团日“三类活动”入脑入心。 “三支队伍”立足“三个阵地”,每学期开展“三类活动”20 余次,“真心换真情,以耐心助信心”,让每一名学生感受到家的温暖,真正做到“56 个民族是一家”。

学校积极动员全院团员青年围绕“喜迎二十大,永远跟党走,奋进新征程”主题开展志愿服务、“三下乡”暨大学生返家乡社会实践活动,引导和帮助全院青年学子上好与现实相结合的“大思政课”,采用“线上+线下”、“团队+个人”实践相结合的方式,组建了五个类别的 35 支队伍;面向全体同学开展十大类个人层面分散实践,参与学生 6000 余人,引领广大团员青年知行合一、服务社会,在青春赛道上奋力奔跑于时代洪流中奋楫前行,在省、市级评选中获得三十余项奖励,115 名同学受到各级政府表彰。

【打造“321”育人生态,赋能学生成长成才】

该校精准对接学生成长发展需要,实施学业导师制,通过配备“混合导师、年级导师、班级导师”“三类”导师,建立“学业导师+辅导员”的“两螺旋”协同育人机制,打造育人生态圈,形成师生联动发展“一个共同体”,着力培养有德、有技、有能、有为的新时代“四有”高素质技术技能人才。育人新生态使学校人才培养质量全面提高,学生集体获“全国优秀活力团支部”1 项、学生个人获“挑战杯”国赛金奖、银奖各 1 项、互联网+作品获国赛金奖 1 项、学生授权专利 100 余项,同时涌现出全国自立自强之星,江苏省创业就业年度人物等众多高素质人才。该校《高职生研发环保地膜》《小秸秆与大梦想》等学生“双创”案例被《中国青年报》《中国教育报》等主流媒体报道、《学业导师制赋能高素质技术技能人才培养》《 “导师制”激活“金点子”》等典型案例被《江苏教育厅》官网、《江苏教育报》等媒体报道。

图 2-13“321”育人生态示意图

图 2-14 学业导师徐冬梅老师指导学生进行实训

表 2-1 满意度调查

6 就业质量

6.1 就业率

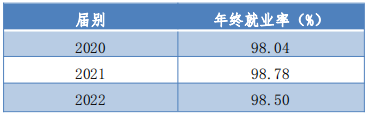

学校近三年年终就业率均保持在 98%以上。其中,2020 届年终就业率为 98.04%,2021 届年终就业率为 98.78%, 2022 届年终就业率为 98.50%,基本实现了毕业生充分就业,毕业生就业情况总体稳定。

表 2-2 2020-2022 届毕业生年终就业率

6.2 就业薪酬

学校 2020 届毕业生平均月收入为 4299 元,2021 届平均月收入为 4440 元,2022 届平均月收入为 4750 元,毕业生就业薪酬稳步增长。

图表 2-1 毕业生月收入

6.3 就业满意度

学校 2020-2022 届毕业生就业满意度分别为 83.38%、83.82%、84.36%,毕业生对目前工作满意度较高。毕业生对工作的满意度也一定程度上反映了学校就业指导服务水平与毕业生就业质量的不断提升。

图表 2-2 就业满意度

6.4 雇主满意度

根据用人单位满意度调查情况统计,学校近三年雇主满意度分别为 99.70%、98.96%、99.50%,用人单位对毕业生满意度评价稳步提升。

图表 2-3 雇主满意度

表 2-3 计分卡

7 职业发展

徐州工业职业技术学院立足苏北,大力服务强富美高新江苏建设,持续为地方经济和社会发展贡献力量。毕业生本地就业比例较高,服务区域经济发展成效显著。毕业生毕业半年内升迁率保持较高水平,同时薪酬水平连年攀升;毕业生对学校教育教学、管理、服务等母校综合评价历年来始终处于较高水平,毕业生职业发展前景一片向好。

7.1 毕业生就业去向

学校近三年毕业生就业区域分布较广,以长三角地区为主,覆盖周边省市。据统计,毕业生省内就业占比达到约 79.10%,省外占比约为 20.90%,毕业生留苏就业比例相对较高。

图表 2-4 毕业生就业区域分布

7.2 就业稳定性

学校 2020-2022 届毕业生离职率分别为 32.96%、28.91%、27.53%,毕业生就业更加趋于稳定。选择离职的毕业生中,主动离职率大于被动离职率,主动离职的原因主要有:认为个人发展空间小、对收入不满意、个人有了其他更好的工作机会等。

图表 2-4 毕业生离职率

7.3 工作与专业相关度

学校 2020 届毕业生工作与专业相关度为 65.96%,2021 届毕业生工作与专业相关度为 65.64%,2022 届毕业生工作与专业相关度为67.46%。毕业生工作与专业相关度较高,且近七成毕业生工作与专业对口,能够学以致用。

表 2-4 2020-2022 届毕业生工作与专业相关度

7.4 毕业生对自身发展的满意度稳中有升

学校 2022 届毕业生对自身发展的就业现状满意度为 97.86%,高于 2021 届(96.88%)、2020 届(94.51%)水平,学生对自身发展满意度较高。

图表 2-5 毕业生自身发展满意度

7.5 职位晋升比例有所提高

学校 2020-2022 届毕业生职位晋升比例分别为 26.02%、26.21%、27.93%,近三成毕业生毕业半年后职位有所提升,个人发展空间较大。

图表 2-6 职位晋升比例

【构建“三位一体”的就业模式,助力学生高质量就业】

该校致力于解决高职学生的高质量就业问题,联合优秀校友共建超迅产业学院,采用“人职匹配调研+技能学历双提升+职业生涯规划”的就业模式,实现学生精准匹配岗位,提升了就业稳定性。利用与人岗智能匹配算法技术相关的软著7 项,线上与线下相结合构建人才库和企业需求数据库,实现人才与企业需求的精准匹配;从学生需求调研到持证上岗,构建了 12 个流程的高质量就业生态系统;签约 100 余名技能培训专家,开发 53 个职业工种的岗前技能培训,累计培训学生 2.26 万人次,有效推进了学生高技能就业。该校已成为长三角地区助力高质量就业的特色高职院校,高质量就业项目荣获 2022 年江苏省职业院校创新创业大赛一等奖,并荣获江苏省职业院校创新创业大赛唯一最佳带动就业奖。

8 专业建设质量

优化专业群结构,打造“高峰+高原”的专业群布局。为了增强学校职业教育适应性,围绕国家战略和区域产业布局,结合学校现有专业基础和优势,进一步优化“增、调、稳、退”相结合的专业动态调整机制,坚持“契合、达本、高效”、“高水平、优质、特色”这

一提质培优的建设原则,按照“专业基础相通、技术领域相近、职业岗位相关、资源共建共享”的专业群建设思路,动态调整专业群结构,精准对接地方支柱产业和战略新兴产业,以群建院,将现有 11 个专业群优化整合成为 7 个专业群,形成“232”“高峰+高原”的专业群布局,即 2 个专业群国内领先(高分子材料工程技术、药品生产技术),3 个专业群国内一流(工业机器人技术、物流管理、物联网应用技术),2 个专业群特色鲜明(新能源汽车技术、建筑工程技术)。重点打造“高分子材料工程技术”专业群面向全国对接新材料战略新兴产业,“药品生产技术”专业群面向江苏对接现代新医药及中间体产业,“工

业机器人技术”专业群面向徐州对接工程机械智能制造产业,“物流管理”专业群面向徐州对接以服务工程机械电子商务为代表的现代服务产业,“物联网应用技术”专业群面向徐州对接以服务工程机械制造及施工为代表的工业物联网产业,“新能源汽车技术”专业群面向

徐州对接工程装备特种车辆产业,“建筑工程技术”专业群面向江苏及长三角对接智能建造产业。

图 3-1“高峰+高原”的专业群布局

开展专业群评估,“以评促建”提升专业群建设质量。专业是学校办学的基本单元,专业群建设是学校专业建设最重要的任务,学校为保障专业群建设质量,建立专业群分类管理、内涵更新、专业退出机制。不断完善质量监控体系建设,按照组群逻辑、建设水平、建设规划 3 个一级指标,专业群产业定位、群内专业关联性、群内专业资源共享性、群内专业发展的有利性、专业群课程体系、专业群的特色/亮点、建设规划的可行性与高度等 8 个二级指示展开对专业群的评估工作,并举办了“专业群负责人说专业群、院长答辩、专家点评”的活动。以此来凝聚共识、统一思想、明确方向,持续提高人才培养质量,以适应区域产业发展,新技术、新工艺高速迭代更新对高素质技术技能人才的需求。

图 3-2“说专业群”活动

图 3-3 专业群评估结果

【专业群产教科融合服务产业发展,形成“四共建、三协同、二促进、一融合”的徐工院模式】

该校高分子材料工程技术双高专业群,以平台共建为重点,构建专业群产教科融合生态系统;以强化共赢共享意识为重点,协同各方治理理念;以人才培养体系融合为重点,促进教育链与产业链衔接;以利益匹配为重点,融合校企各方利益。通过实践探索,打造了“四共建、三协同、二促进、一融合”专业群服务产业发展徐工院样本。取得国家教学团队 2 个、国家教材建设奖 2 项、国家专业教学标准 7 项、教育部现代学徒制试点验收、教育部协同创新中心 2 个、教育部生产性实训基地 2 个等专业群高质量发展成果;为徐工集团等行业龙头企业年培训员工 3000 余人次,“苏橡”培训品牌效应愈加显著;与赛轮集团等企业共建产业学院,联合开展技术攻关项目每年 40 余项,连续 3 年获江苏省科技进步奖,

专业群服务产业能力显著提升。

图 3-4 高分子材料工程技术专业群服务产业发展“四共建、三协同、二促进、一融合”模式

图 3-5 学校为行业龙头企业开展员工培训 图 3-6 校企共研项目对接会

【实施“五加强,五确保”的五步工作法,推进专业群建设的提档升级】

该校把专业群建设作为自身高质量发展的战略任务纳入学校事业发展的顶层设计,通过构建运行有力的举措和保障机制,推进利益相关方多方联动、共建共享、协同合作。加强培训学习,明确专业群建设的内涵、任务、目标,确保理念认识到位;加强集思广益,按照“宜群则群、宜独则独、有群优先”的原则,确保建群规划到位;加强校地协同,推动集群专业与行业企业协作共建、协同育人、协同研究、协同创新,确保组群逻辑到位;加强组织创新,引导专业、课程、平台、资源等一体化建设,确保资源集聚到位;加强评价引导,重点考察基于专业群的教育教学综合改革举措与成效,确保特色发展到位等五个步骤,实现了专业群建设的价值追求。该校的专业群布局与地方产业高度契合,从六大类 21 项国家级评测指标获取总量来看,该校获取总数为 24 个,较入选“双高计划”时的位次有显著提升。

表 3-1 教学资源表

9 师资队伍建设

加强师德师风建设。通过专题讲座、师德模范现场报告会等形式,不断加强广大教师教书育人的责任感和使命感。出台了《教师职业行为负面清单及失范行为处理办法》《师德师风档案管理办法》《师师德师风考核办法》等相关文件,将师德表现作为教师岗位聘任、职务晋升、年度考核的首要内容,实施师德问题“一票否决制”。

加大对教师的培养力度及人才共育共享。修订了《高层次人才引进与培养若干意见》《党委联系服务人才(知识分子)实施办法》《教职工出国(境)进修管理办法》《职称评审工作办法》《职称评审条件》《外聘兼职(课)教师管理暂行办法》等相关制度,加大人才的引进培养力度,推进校企人才共育共享。

搭建教师培训、交流、共享平台。学校除积极组织教师参加国培、省培及各项网络培训外,依托教师发展中心,对教师开展校本培训,开展名师讲堂、博士论坛等活动,为教师交流搭建了平台。

完善以激励教师活力为目的的用人机制。推进二级管理体制改革,将主体管理权和考核权下放到二级学院,构建教师成长通道,举办教师自我职业生涯设计,要求教师制定短期目标和长期目标,并结合年度考核、聘期考核和职称晋升考核,激励教师不断提升和发展。

完善以教师“双师素质”持续提升为重点的育人机制。完善“双师型”教师认定培养标准,加强教师企业实践,将教师为企业开展技术服务、技术研发、成果推广、服务产业转型升级、指导学生参加职业技能大赛、参加教师技能大赛等列入“双师素质”评定的重要内容,指引“教师双师素质”的提升方向。新增国家级职业教育教师教学创新团队培训基地 1 个,省职业教育“双师型”名师工作室 1 个,省职业教育技艺技能传承创新平台建设培育单位,省级培训项目 1 项,引进及培养博士 27 人,江苏“最美教师”1 人,江苏省“333 工程”第三层次培养对象 6 人,江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人 2 人,江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师培养对象 3 人,徐州市“彭城恩师”先进集体 1 个,先进个人 1 人。

【以教学能力大赛为引领,提升教师业务素质水平】

该校遵循全面、全员提高的宗旨,以教学能力大赛引领教师课程建设和改革、知识能力拓展与巩固、教学态度和品质等多方面提升,促进教师“能说、会做、精教、善导”的教学艺术培养。备赛着眼于学,认真学习理解把握国家职教方针,明确教学在技能型人才培养中的作用、任务和改革方向,对标找差,推进认知和实践的层层跃升。参赛立足于练,加强教学设计、实施、评价、反思能力的培养,强化教学技巧、心理品质、教师风采的训练。赛后致力于推,深入总结分析全程得失,充分发挥获奖队伍的示范推广效应,促进全体教师普遍提高。该校体育部按照“赛前、赛中、赛后”的工作流程推动教学能力大赛,教师组成的团队荣获江苏省职业院校教学能力大赛一等奖。

图 3-11 教师团队荣获江苏省职业院校教学能力大赛一等奖

0516-85693210(9:00-18:00)

高职单招:18626027219 寇老师 (微信同号)

综合评价:18552925798 孙老师 (微信同号)

雅言艺考:15996881736 麦子老师 QQ:365723796(微信同号)

地址:江苏省徐州市泉山区淮海西路197号5楼