1 学校概况

江苏经贸职业技术学院是中国特色高水平高职学校建设单位,是国家优质高职院校、国家示范(骨干)高职院校,是江苏省高水平高等职业院校建设单位、江苏省卓越高职院校建设单位。学校地处长三角区域中心城市、全国服务业综合改革示范区中心城市——南京,是一所办学历史悠久、文化底蕴深厚的全日制公办高等职业院校,享有“江苏商界黄埔”和“现代服务业人才摇篮”的美誉。

学校现有江宁、光华两个校区。占地面积 752094 平方米,总资产 95371 万元。学校对接现代商贸服务、金融科技服务、文化旅游、健康服务和人工智能产业,打造“两标杆两特色一培育”专业集群,共有 40 个招生专业,覆盖经济学、管理学、工学等学科门类。设有工商管理学院,数字商务学院,会计学院,金融学院,文化旅游学院,健康学院、老年产业管理学院(合署),艺术设计学院, 智能工程技术学院,马克思主义学院,体育学院,基础教学部、博雅全人教育学院(合署),创新创业学院,国际教育学院共 13 个教学机构。

学校全面贯彻党的教育方针,坚定社会主义办学方向,全面落实全国职业教育大会精神,聚焦立德树人,聚力高质量发展,坚持“质量立校、人才强校、特色兴校”办学理念,秉承“修德敏行,博学多才”校训,“求真务实,和谐创新” 校风,“勤学好问,知行合一”学风,“敬业乐群,德艺双馨”教风,按照“立足商贸,面向现代服务业,顺应数字经济发展,为中国式现代化提供人才和技能支撑”的办学定位,踔厉奋发、勇毅前行,锐意进取、改革创新,不断提高综合实力,着力培养适应现代服务业高质量发展需要的高素质技术技能人才,全力构建“三全育人”新体系。办学 70 年来,为社会培养输送服务业管理干部、业务骨干、优秀技术技能人才 15 万余人。

学校注重顶层设计,科学规划事业发展,擘画发展蓝图,明确建成中国特色高水平高职名校目标,实现学校“十四五”良好开局。学校全面贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》《国家职业教育改革实施方案》《中国教育现代化 2035》《江苏省职业教育质量提升行动计划(2020-2022 年)》文件精神,科学制定学校“十四五”事业发展总规划及专项规划、二级学院子规划,提出要在“双高校”建设基础上,贯彻落实“631”发展规划,积极探索中国特色本科层次职业教育办学模式和发展路径,主要办学指标和整体实力力争位列全国高水平高等职业学校前列,努力成为中国现代服务业高职教育改革发展的领跑者。

学校发挥章程引领作用,全力推进现代学校制度建设。落实“党委领导、校长治校、专家治学、民主管理、企业参与、社会监督”的内部治理框架,加强制度建设,形成自主管理、自我约束的体制机制。锐意改革,奋发图强,形成了特色鲜明的高素质技术技能人才培养体系。通过打造高水平专业群,构建“标杆引领、特色益彰、技术赋能”的专业群协同发展格局,形成国家、省、校三级专业群建设体系;重构专业群课程体系,打造国家、省、校三级课程建设体系和标杆特色专业集群建设新格局;推动多平台技术技能创新服务新融合,实施“多层次、高平台”教师发展新举措,探索“多层次、宽领域”具有示范引领性的国际化办学新路径,推进“创教融合、生创师导”的创新创业教育新模式,形成了“政行企校”多主体协同育人、融合发展的办学新机制,办学实力和办学水平得到了进一步提升。

学校办学整体水平进入全国高职教育第一方阵。共获国家教学成果奖 4 项,江苏省教学成果奖 14 项;主持完成国家职业教育专业教学资源库建设项目 3 个。先后三次入选全国高职院校“国际影响力 50 强”,两次入选全国高职院校“服务贡献 50 强”。入选 2021 中国职业教育质量年度报告“教师发展指数 100 强”“学生发展指数 100 强”。获得教育部第一批职业院校数字校园建设试点学校、2019-2021 年度“江苏省文明校园”、“江苏省首批绿色学校(高校)”、“江苏教育信息报送工作表扬单位”等荣誉称号。

2 学生情况

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”这一根本性问题,牢牢树立“为党育人践初心,为国育才传师道”育人理念,全面落实“立德树人”根本任务,党政齐抓共管,完善育人机制,推进育人体系建设,形成了全员全过程全方位“三全育人”立德树人体系,促进了学生高质量发展。现有招生专业 40 个,共有全日制在校生 13579人。2022 年招生 4665 人,应届毕业生 4491 人,毕业去向落实人数 4407 人,毕业去向落实98.13%,毕业生本省去向落实率 84.73%。

3 教师队伍

学校以师德师风建设为抓手,以“四有”好老师标准为引领,采取“引培育训”等多种举措,构建高水平师资队伍,高层次人才队伍建设质量显著提高。现有在职教职员工 725 人,其中专任教师 625 人,校内专任教师中具有硕士及以上学位人员比例为 88.32%,专任教师高级职称比例为 44.32%,具有双师素质专任教师比例达 90.08%。共获批获批国家级职业教育教师教学创新团队 2 个,省级职业教育教师教学创新团队 5 个,省优秀科技创新团队 2 个、省优秀社科创新团队 2 个。拥有国家级和省级以上教学名师 2 人,教育部职业教育教学指导委员

会委员 6 人。

4 设施设备

学校坚持统筹规划、服务全局、协同推进、持续发展的理念,积极适应职业教育发展要求和信息技术创新应用趋势,实施教学环境优化工程,不断改善办学条件,提升校园软硬件水平,推进智慧校园建设,实施智慧管理,营造教学新生态,完善涵盖学校人才培养全过程的全要素环境。学校生均教学科研仪器设备值20160.90 元;生均教学行政用房面积 17.91 平方米,生均占地面积为 55.38 平方米,生均宿舍面积 8.30 平方米;新增教学科研仪器设备 1987.12 万元,较上一年度增幅为 7.83%;生均图书 119.66 册,生均年进图书量 3.01 册;百名学生配教学用计算机 59.8 台,较上一年度增加 3.54 台。

5 在校体验

学校坚持德、智、美、体、劳五育并举,将美育、体育、劳育作为立德树人的重要载体,强化学生素质能力拓展,不断探索大学生成长成才新路径。

注重劳动教育,强化素质能力拓展。认真贯彻落实教育部《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》部署要求,把劳动教育纳入人才培养全过程。改革人才培养方案,打造一支由教职工、企业导师、劳模工匠组成的教育教学团队,构建适应时代要求的劳动教育课程体系。劳动教育第一课堂借助在线课程学习平台从事线上教学,邀请劳模、工匠、技能大师举办主题讲座开展线下教育,第二课堂凸显项目导向、任务驱动,实施学分认定、置换,鼓励学生积极参加家庭日常生活劳动和社会公益劳动。学校共有 107 个班级在基础劳动教育中引入劳模讲座、植物辨认与栽种、急救技能培训、参与公益活动等内容,230 个班级开展专业劳动教育,安排学生走进企业、学习专业相关劳动技能和安全生产知识,深化学生劳动观念,提高职业劳动能力。学校将学生素质拓展训练课纳入人才培养方案,通过素质拓展训练提升学生体能素质和战胜困难的心理素养,提高学生沟通协调和团队协作能力。

深入探索工匠精神培育新模式,强化新时代工匠精神培育。强化工匠精神培育,筑牢校园德育之根。充分挖掘校内外教育资源,联合南京金箔集团、南京郭俊云锦有限公司共同创办混合制“非遗文化学院,携手南京新百共建吕雪瑾劳模工作室,探索新时代工匠精神培育新模式,着力培养高素质劳动者和技术技能人才。《传承优秀传统文化 全面强化劳动教育》案例成功入选 2021 年全省职业院校劳动教育典型案例。

凸显美育价值引领功能,探索大学生德育新路径。学校贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》要求探索大学生德育新路径,将美育作作为立德树人重要载体和重要着力点,坚持以美育人、以体树人,明确美育课程目标,精准实施美育教育,开设系列课程,将美育教育与专业技能同向发展,提

高学生审美素质、人文素养,帮助学生树立文化自信。学校教师作品《中国古代食器中的智慧》获第五届全国数字创意教学技能大赛产品设计组一等奖;学校代表队获得省大学生网络文化节一等奖两项,二等奖一项,三等奖三项,展示了学校美育实践成果。

打造特色社团,广泛开展志愿服务活动。学校高度重视学生社团建设工作, 出台《学生社团建设管理办法》,加强学代会等群团组织建设。组建以“育人” 为核心的学生社团,组织多层次、届次化、品牌化的校园文化艺术实践和志愿服务活动,彰显经贸多元文化风采,引领广大青年学生活动在大众化、普及化的基础上向着高品位、高层次方向发展。学校共有注册学生社团 56 个,其中文化体育类社团 45 个、学术科技类社团 8 个、志愿公益类社团 2 个、创新创业类社团1 个。每年学生社团招收社员 5000 余人,每个社团年平均开展活动 15 次。学校团委以“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”为主题,组建党史学习教育团、乡村振兴促进团、发展成就观察团等 10 支校级重点团队,共计 600 余名经贸学子奔赴全国 168 个地区,开展暑期“三下乡”社会实践和社团志愿服务活动,开展红色教育、助力乡村振兴、投身脱贫攻坚实践活动,在服务奉献中厚植爱国情怀,在实践锻炼中增长知识才干。中国青年网、中国网、团学苏刊、苏讯网、连云先锋、江宁新闻多家省市社会媒体、电视台对我校志愿服务实践活动进行了宣传报道。“经贸青年”新媒体宣传平台团队获评 2021-2022 年度全国优秀职院可视化融媒体团队。《疫情下外卖骑手的生存现状》获评共青团中央 2022 年“三下乡”“返家乡”社会实践优秀调研报告。19 物流管理本科班获得由共青团中央认定的 2020-2021 学年全国高校“活力团支部”称号。

加强统筹规划和组织协调,学校入选教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设自主试点单位。加强“一站式”学生社区综合管理模式建设,成立“一站式”学生社区建设工作小组,统筹协调推进学生社区建设工作。紧紧围绕“三全育人”工作目标,按整体布局、重点推进、分步实施、压实一线的原则,充分利用线下“一站式”服务和“云端一站式”信息化平台,实现“领导力量、思政力量、管理力量、服务力量”四种力量速达“学生端”;“党团组织、管理服务组织、社团组织、心理健康组织”四种组织下沉社区;“辅导员入住、特色工作室(辅导站)、特色服务平台、特色品牌活动”四种育人载体进学生社区;“思想引领、日常管理、素质提升、线上线下服务”四种功能集一站的模式,打通育人工作中的难点、堵点,打造全面型、优化型、创新型、稳定型的学生工作阵地。通过推动学生社区教育培养模式、管理服务体制、协同育人体系、支撑保障机制改革,践行“一线规则”,把校院领导力量、管理力量、思政力量、服务力量压到学生中间,重点推进“党建引领、文化浸润、管理协同、服务下沉、队伍进驻、自我管理”六个方面的工作,打造富有学校特色、体现思政要求、贴近学生实际的生活园区,推动形成全员全过程全方位育人格局。

学生积极参与各类文体活动,充分展现了经贸学子竞技风采。学生在各类评比和竞赛活动中屡获佳绩,获评 2020 年度“中国大学生自强之星”1 人,2021 年度江苏省“最美职校生标兵”1 名、“最美职校生”1 名。在第二十届省运会高校部比赛中,获得女子排球季军、羽毛球团体总分第一(女团冠军、女双冠军、女单冠亚军、混双季军)、健美操混双亚军、男子(女子)单人操季军,充分展现了经贸学子竞技风采。

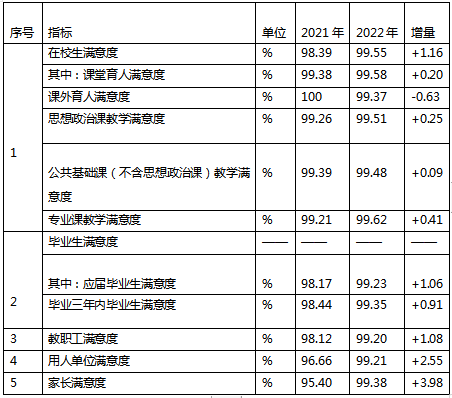

学生获得感和满意度不断提升,学校育人成效显著。学校获评《2021 中国职业教育质量年度报告》全国职业院校学生发展指数 100 强。根据“满意度调查” 统计结果,2022 年满意度调查人数较上一年度大幅提高的情况下,在校生总体满意度、毕业生满意度、用人单位满意度、家长满意度和学校教职工满意度较上一年度均有提升(见表 2-1)。

表 2-1 满意度调查表

在校生课堂满意度、思想政治课、公共基础课、专业课教学满意度较上一年度有所提高,但由于受到新冠疫情线上教学时间较长等因素影响,学生对课外育人满意度较上一年度略有降低(见图 2-10)。

2-10 在校生满意度

在毕业生满意度调查中,应届毕业生满意度、毕业三年内毕业生满意度以及用人单位满意度、家长满意度较上一年度均有所提升,分别提高 1.06%、0.91%、2.55%和 3.98%(见图 2-11)。

图 2-11 毕业生及用人单位等满意度

6 就业质量

学校认真落实党中央、国务院、省委省政府和省教育厅对高校毕业生就业创业工作的决策部署,充分重视高质量充分就业工作,增强责任感使命感,紧密结合实际,多措并举开展稳就业、保就业工作,创新就业精准服务工作机制。通过“线上线下”双线结合,“体系化教育、普适性赛培、专项性拓岗、精准化帮扶、针对性宣传反馈”五维全程发力,形成上下联动、左右协同的就业精准服务机制, 确保就业质量持续提升。充分做好就业宣传、服务与培训工作,举办校园职业规划大赛,组织就业能力提升系列讲座 20 余场,参与学生达 9000 余人次。承办全省“贡献地方·服务行业”网络服务招聘会,开展企业进校园招聘活动,打造江苏省首批大学生云面试间,举办“团团促就业”共青团专项直播荐岗,共开展“线上+线下”招聘活动 15 场,提供岗位数达 8000 余个。落实全员促就业举措,书记和校长访企拓岗企业达 126 家。实施辅导员、班主任“双导师”制,开展“一生一策”精准化帮扶,推动毕业生积极就业。落实求职补贴政策,完成 208 名毕业生的补贴发放。2022 届毕业生初次就业率达 87%,毕业生去向落实率 98.13%, 均高于全省高职院校平均水平,较上一年度有一定增幅;毕业生本省去向落实率84.73%,较上一年度降低 5.96%(见表 2-2)。学校连续 6 年获得“江苏省高校毕业生就业工作先进集体”。

表 2-2 2021 届和 2022 届毕业生就业质量情况对比

2022 年麦可思就业报告显示,学校毕业生要求达成、职业发展均为良好, 育人成效明显,职位晋升比例达 58%,月收入达到 4745 元。2022 年毕业生就业数据报告显示,与 2021 年相比较,学校就业举措成果突出,2022 年毕业生就业质量良好,学生发展前景较好(见表 2-3)。

表 2-3 计分卡

7 专业建设质量

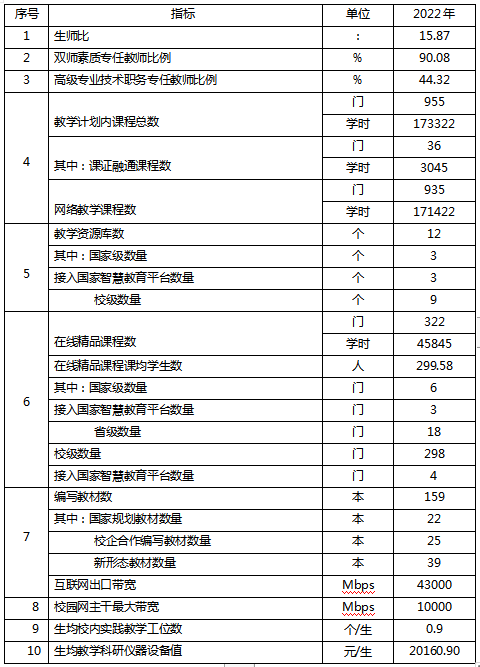

适应数字经济转型发展,打造优质教学资源建设。学校加强资源建设,保障教育教育教学有序有效开展。教学计划内课程总数为 955 门,其中课证融通课程数 36 门,网络教学课程数 935 门。生师比 15.87,双师素质专任教师比例为90.08%,高级专业技术职务专任教师比例达 44.32%,在全省位居前列。拥有国家级教学资源库 3 个,建成“连锁经营管理”“移动商务”“一带一路贸易文化传承与创新”3 个国家级职业教育教学资源库。建成 9 门国家级、30 门省级、35 门国际认可双语课程,322 门校级在线开放课程的优质教育教学资源建设体系, 形成国家、省、校三级课程建设体系,实施线上线下混合式教学的课程比例达到96%。形成各类数字教学资源 10 万多条、各类在线课程 100 多门、微课程 600多门,在线精品课程课均学生 299.58 人,服务各类用户 40 多万人,满足教师混合式教学、移动教学、翻转课堂等新型教学需求。学校制定教材选用管理办法, 成立教材选用委员会,开发职业教育国家规划教材 22 部,校企合作编写教材 25 部,新形态教材 39 部;3 部教材获得首届全国教材建设奖,示范带动教材改革。互联网出口带宽 43000Mbps,校园网主干最大带宽 10000 Mbps,生均校内实践教学工位数 0.9 个/生,生均教学科研仪器设备值 20160.90 元/生(见表 3-1)。

表 3-1 教学资源表

完善动态调整机制,持续优化专业结构。学校顺应数字经济发展需要,数字赋能专业建设,促进专业升级转型,动态调整专业设置,优化专业结构,进一步强化特色、打造品牌,优化专业和专业群布局。根据专业群和产业需求,对专业进行升级和数字化改造,适应以数字经济等为代表的新经济发展以及大数据、人工智能等新技术对职业教育教学的改革需要,新增智能工程技术应用 1 个专业,停招计算机网络技术、社会工作 2 个专业,财富管理专业升级改造为金融科技应用专业,汽车与维修服务专业升级改造为车联网技术应用专业。

优化重构专业集群,加强高水平专业群建设。学校主动适应江苏省以及南京市主导产业和战略新兴产业发展对人才的需求,按照“控规模、上质量、抓内涵、创特色”专业发展思路,对接现代商贸服务、金融科技服务、文化旅游、健康服务和人工智能产业,打造“两标杆两特色一培育”专业集群,招生专业共 40 个, 覆盖管理学、经济学、工学等学科门类。以群建院,着力推进中国特色高水平专业建设,构建“2 个国家双高专业群+2 个省高水平专业群+4 个校级专业群”的专业群建设体系。电子商务、老年服务与管理两个国家高水平专业群均顺利通过国家“双高计划”中期绩效教育部、财政部验收。已建成国家示范(骨干)院校项目重点建设专业 4 个、中央财政支持重点建设专业 2 个、省级财政支持重点建设专业群 4 个、省级品牌专业 2 个、省级高水平骨干专业 5 个。

高水平专业群引领,推动现代职业教育体系建设。以电子商务专业群、老年服务与管理专业群两个中国特色高水平专业建设为引领,积极实施现代职业教育体系贯通培养项目。现有“4+0”联合培养本科专业 1 个、“3+2”联合培养本科专业 3 个、“3+3”培养专业 10 个,实施贯通人才培养及职业教育本科试点的招生数占在校学生总数比例为 5.7%。拥有校内外实训实践基地近 400 个,每年为社会开展培训 8 万人次。

重视专业教学标准开发,彰显专业高标准建设成果。学校主持开发国家级专业教学标准、教育部专业实训教学条件建设标准,入选非洲国家职业标准开发项目 4 项。学校主持国家级连锁经营与管理(中职、高职)、老年服务与管理、制冷与空调工程(职业本科)专业教学标准 4 个;主持教育部电子商务、会计、制冷与空调技术、老年服务与管理等专业的高职实训教学条件建设标准 4 个;物流管理技术员 8 级,食品检验检测技术员 7 级,入选“非洲国家职业标准开发项目——冈比亚”立项建设名单;移动应用开发技术工程师 7 级,跨境电子商务技术

工程师 8 级,入选第二批“坦桑尼亚国家职业标准开发项目”立项建设名单。

推进 1+X 证书试点,经验成果初步显现。学校以“1+X”证书制度为抓手,强化组织领导,建立工作机制;赋能教师发展,提升专业能力;找准对接端口, 实施有效融通;深化产教融合,促进转型发展等四项措施,有效推进了 1+X 证书制度试点工作高质量发展。自 1+X 证书制度试点以来,累计试点 67 个证书,考证人数 3853 人,平均通过率为 60.12%;辐射 27 个专业,专业覆盖率为 67.5%。

8 师资队伍建设

实施“人才强校”战略,制定 “十四五”专项规划。以师德师风建设为抓手,以“四有”好老师标准为引领,坚持培养与引进结合、学历与能力并举、个人与团队融合、业务与师德并重,推进师资队伍建设。构建教师职业能力提升体系,形成职前培养、入职培训和在职研修精准培训机制。针对不同教师类型和发展阶段,综合采取线上线下混合研修、企业跟岗顶岗研修等形式,为教师量身打造个性化培训方案,建立适应职业技能培训要求的教师分级培训模式。学校和政府、行企等共建建设教师发展中心,引导教师组建专业(课程)团队、工作室等学习载体,打造高水平教师发展共同体。运用新一代信息技术,建立人力资源管理与服务、人才绩效管理与评价、

人事决策与分析一体化人力资源开发与管理智慧平台。升级和建设人事信息管理、人才招聘、工资绩效、职称评审、岗位聘任、教师发展等信息系统;依托学校数字化校园数据中台,对接学校教务系统、学生管理系统、科研系统等信息平台,实现人事管理与学校各信息系统间的业务协同、数据共享和数字治理,让信息技术和智能技术赋能人事人才决策和管理工作。推动信息技术与教育教学深度融合,通过专题培训、课题研究、教育教学能力竞赛等活动,培育数字化教学名师近 30 名,数字赋能教师教学能力显著提升。

构建师资培养机制,教师素质持续提升。学校充分利用校内外优质资源,构建常态化、制度化、自主化、全生态的教师发展体系,促进教师素质全面提升。为适应新形势的需要,积极构建师德师风长效机制、校企双向流动机制,建设教师发展中心,完善岗位设置与管理,致力于打造师德高尚、技艺精湛、专兼结合、充满活力的高素质“双师型”教师队伍。常态化开展教职工政治理论学习,将师德师风建设等作为教师开学教育、培训开训和教师入职第一课;创新师德师风教育形式,依托全国现代服务业职教集团等行企资源,建立了“师德教育基地”10 个,面向二级学院开展师德教育基地认定。完善教师荣誉表彰制度,周期性开展师德标兵、年度人物等先进典型选树和宣传活动;坚持师德第一标准,强化师德失范惩戒,实行“一票否决”。

改革教师评价标准,构建高水平人才梯队。树立正确的教师评价和用人导向, 建立以品德能力、教育教学实绩、科研质量为导向的评价标准,重点考察学术贡献、社会贡献、岗位贡献以及支撑人才培养情况。健全综合评价,充分利用信息技术,提高教师、科研和用人评价的科学性、专业性、客观性。充分发挥职称评价的指挥棒作用,修订专业技术水平评价标准,深化专业技术人员职称制度改革。适时修订教师系列、教育管理系列、实验技术系列、学生思政系列等资格标准, 根据要求研制马克思主义理论课教师资格标准。

加大博士等高水平人才引进力度,打造高水平结构化教师教学创新团队。实施教职工学历(学位)提升计划,鼓励教师采取多种形式攻读博士学历(学位), 启动校级重点人才项目建设,培育一批“高精尖缺”的专业人才后备军,完善中青年人才队伍发展支撑体系,按照知识技能互补、校企专兼结合、年龄梯度衔接的原则,打造高水平结构化教师教学创新团队 30 个。学校教师结构合理,双师素质专任教师比例为 90.08%,较上一年度降低 0.27%;高级专业技术职务专任教师比例为 44.32%,博士 78 人,较上一年度均有一定幅度提升。共入选教育部职业教育教学指导委员会委员 6 人,培养省级产业教授和技术能手 17 人,入选省级及以上人才培养工程 22 人次,入选江苏省职业教育“双师型”名师工作室培育单位。

培育教学科研能力,科研能力持续增强。充分发挥教育部协同创新中心、省级工程研发中心、江苏省优秀科技创新团队和中国科学院物联网研发中心的优势,打造服务智慧商业领域的高技术技能平台,服务专业人才培养覆盖率 100%。成立院士专家工作站 1 个、江苏省高校优秀科技创新团队“基于物联网的智慧商业技术应用及仿真”顺利通过验收,授权发明专利与授权实用新型专利共 290项,教育部人文社会科学研究一般项目立项 1 项,国家社科基金后期资助一般项目立项 1 项。立项、在研和结项的省部级课题 36 项、横向“四技服务”课题 194

项,获批国家级培训项目 4 项、省级培训项目 3 项。

0516-85693210(9:00-18:00)

高职单招:18626027219 寇老师 (微信同号)

综合评价:18552925798 孙老师 (微信同号)

雅言艺考:15996881736 麦子老师 QQ:365723796(微信同号)

地址:江苏省徐州市泉山区淮海西路197号5楼