1 学校概况

南京科技职业学院是由江苏省人民政府举办、省教育厅主管的全日制专科层次普通高等学校,地处江苏省南京市国家级江北新区。

学校肇始于民族化学工业先驱范旭东先生于 1934 年创办的“远东第一大厂”——永利化学工业公司錏厂厂办校,2001 年,独立升格为全日制普通高校。2014 年通过教育部财政部国家示范性(骨干)高职院校建设项目验收,2015 年更名为南京科技职业学院,2021 年入选江苏省中国特色高水平高职学校。

2021-2022 学年,学校占地面积 493336 平方米,固定资产 91818 万元,开设专业 60 个,在校生 12783 人。

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实习近平总书记关于高等职业教育的重要论述,深入贯彻全国全省教育大会、职教大会及《国家职业教育改革实施方案》精神,根据国家及江苏省高等职业教育发展战略,以职教法修订、中国特色职业教育体系构建、省中国特色高水平高职学校创建为契机,对标国家“双高校”发展指标体系,立足学校实际与未来发展,着力强化顶层设计,科学编制实施学校“十四五”事业发展规划。具体实施中,细化 2022 年核心指标任务分解,研制各单位(部门)全年重点目标任务清单—“一主体一清单”,以任务的保质保量完成支撑驱动学校的高质量发展。

图 1-1 校领导与二级学院签订年度目标任务书

坚持党对学校事业的全面领导,健全完善“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理、依法治校、社会参与”的内部治理结构和运行机制,形成以《章程》为核心的制度体系,推动章程统领的现代大学制度体系建设,执行“三重一大”决策制度,促进学校治理体系和治理能力现代化。

学校以“仁爱 求真 笃行 拓新”为校训,形成“文明 团结 勤奋 进取”的校风,“刻苦 严谨 求实 创新”的学风和“敬业 博学 爱生 奉献”的教风,铸就“精益求精 追求卓越”的南京科院精神。

学校以办人民满意的社会主义高职教育为宗旨,根植化工、立德树人, 服务区域经济社会发展。坚持质量为本、促进学校科学发展,育人为本、促进师生全面发展,化工为本、促进特色优势发展,政行校企合作共赢、产学研用结合共进,全面实施“文化引领、人才强校、协同发展、开放办学”四大战略,落实依法治校、民主治校、科学治校,培养德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才。

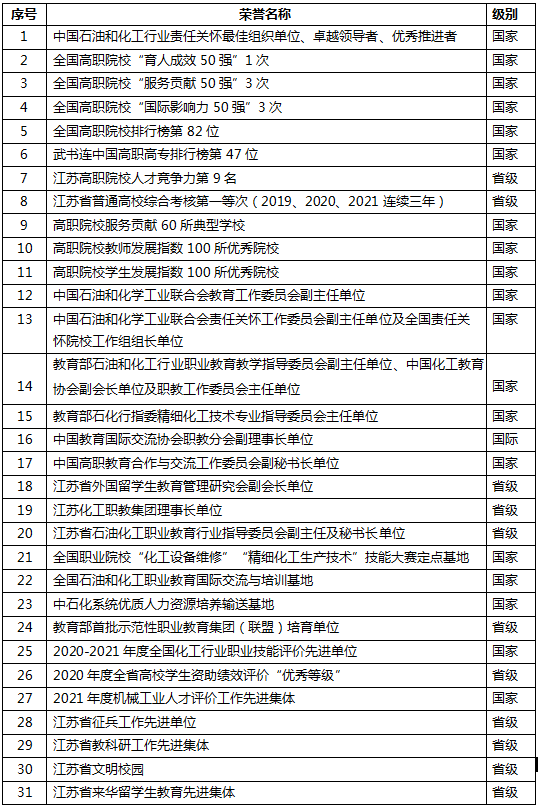

学校办学特色鲜明,成果丰富,先后获国家级、省级各类荣誉 30 余次。

表 1-1 南京科技职业学院主要办学特色成果一览表

数据来源:学校 2021 年、2022 年人才培养工作状态数据采集与管理平台

2 学生情况

2021-2022 学年全日制在校生 12783 人,同期增长 581 人;2021 级新生报到 4342 人,报到率 94.62%。2022 年招生计划 4730 人,总录取 4730 人,计划完成率 100%,同比去年增加 141 人。2022 级新生报到 4556 人, 比 2021 级新生报到增加 214 人,报到率 96.32%。全国高校毕业生就业管理系统显示,学校 2022 届毕业生 3847 人(含结业生),9 月 1 日就业3624 人,毕业去向落实率 94.20%,较上一年下降 3.95%。

3 教师队伍

2021-2022 学年,教职工总数 707 人,校内专任教师 544 人,聘请行业导师 546 人,校外教师 46 人,外籍教师 1 人,生师比为 15.43:1。校内专任教师中具有硕士及以上学位教师 461 人,占比 84.74%,比上学年增加2.11%;具有博士学位 62 人;具有高级职称教师 225 人,占比 41.36%;具有“双师素质”专任教师 496 人,占比 91.18%,比上学年增加 0.06%。

表 1-2 南京科技职业学院专任教师结构 2021 年与 2022 年比较表

数据来源:学校 2021 年、2022 年人才培养工作状态数据采集与管理平台

4 设施设备

2021-2022 学年,生均教学科研仪器设备值 15463.30 元,生均教学行政用房面积 18.01 平方米,生均占地面积 38.59 平方米,生均宿舍面积6.92 平方米,新增教学科研仪器设备所占比例 7.51%,生均图书 125.6 册(含数字资源)、生均年进书 2.8 册、百名学生配教学用计算机 53.84 台。

表 1-3 南京科技职业学院设施设备 2022 年与 2021 年比较表

数据来源:学校 2021 年、2022 年人才培养工作状态数据采集与管理平台

6 在校体验

6.1 美育与劳育

学校将培育和践行社会主义核心价值观融入美育全过程,征集美育课程资源,申报 2022 年江苏省高校美育精品课程 1 门、江苏省高校美育大讲堂优课 2 门,获评 2022 紫金奖第三届中国(南京)大学生设计展最具人气奖三等奖 1 项、优秀奖 1 项、优秀指导教师奖 2 项,2022 年南京市职业院校文化旅游创意设计大赛文化旅游、创意、衍生产品设计三等奖 1 项,第五届江苏省高校设计学生作品入选 2 项,优秀组织奖 1 项,2022 全国高校数字艺术设计大赛省赛一等奖 2 项、二等奖 4 项、三等奖 6 项,优秀指导教师 2 人,“艺融杯”第十三届江苏艺术设计大赛专业组金奖 2 项。2022年增设美育类课程 3 门。

表 2-1 南京科技职业学院美育类课程资源一览表

数据来源:学校教务部门统计数据

持续实施“我的区域我负责”为主题的“劳动周”教育实践,探索“三维三阶渐进式”劳动教育工作法,即围绕课程、实践、文化三个维度,从认知层面劳动知识的获得,到技能层面自立能力的增进,再到道德情感层面正确劳动观的树立,三个阶段循序渐进,充分发挥劳动教育的育人功能,培养合格的社会主义建设者和接班人。

图 2-2 工业过程自动化专业 2020 级学生在劳动教育实践课程中

6.2 学生社团与竞赛获奖

加强学生社团管理与专题培训,建有文体科技、创新创业、公益服务等各类学生社团 36 个。充分发挥学生社团“第二课堂”实践育人作用,举办“青春携手 同心抗疫 校园体育文化节”,线上开展“团徽闪耀庆百年 青春永远跟党走”、“青春携手 同心抗疫”等丰富多彩的社团活动,线下错时、错峰举办篮球赛、定向越野等活动 14 场。2021-2022 学年,学生参加各级各类文体科技竞赛获省级以上奖项 224 项。“寸草环保协会”学生社团开展《禁渔十年计划实施的潜在性问题研究》哲学社会科学类社会调查,获江苏省第十七届“挑战杯”一等奖。

图 2-3 “喜迎二十大 奋进新征程 永远跟党走”社团招新合影

图 2-4 “寸草环保协会”社团开展《禁渔十年计划实施的潜在性问题研究》

图 2-5 学校获“一起云支教 共同迎冬奥”优秀组织高校

图 2-6 白鸽志愿者赴天长市安乐学校开展党史教育实践活动

图 2-7 学生陈鑫在东南大学附属中大医院为听障患者进行手语翻译服务

6.4 全力打造“一站式”学生社区

学校坚持以学生为中心,将“三全育人”落到实处,强化基础、突出重点、建立规范、落实责任,推动学生社区教育培养模式、管理服务体制、协同育人体系、支撑保障机制改革,践行“一线规则”,把校院领导力量、管理力量、思政力量、服务力量落实到学生中间,重点推进“党建引领、管理协同、队伍进驻、服务下沉、文化浸润、自我治理”六方面工作,打造体现思政要求、贴近学生实际的生活园区,着力构建“人人连通、阶段贯通、环节融通”三全育人新格局。

6.5 学生满意度

2021-2022 学年,在校生对学校总体满意度为 98.22%,应届毕业生对学校满意度为 96.94%,用人单位对毕业生满意度为 96%。

7 就业质量

学校以“让毕业生满意、让用人单位满意、让家长满意”为目标,重视提升毕业生就业质量,开设职业生涯规划必修课程,定期举办校园就业招聘会和双选会,及时推送就业招聘信息,为毕业生提供就业指导与服务, 毕业生就业呈现出“竞争力强、协议就业率高、层次高、起薪高、适应性强”的良好态势。

图 2-8 南京科技职业学院学生参加企业专场招聘会

7.1 毕业去向落实

学校 2022 届毕业生(获取毕业证书的学生)3637 人,毕业去向落实人数 3583 人,其中升学人数 986 人,毕业生本省去向落实率 85.78%,毕业生面向三次产业就业人数 2550 人,自主创业率 0.33%。2021 届毕业生 3568人,年终就业 3535 人,年终就业率 99.08%,较上一届增长 0.97%。

表 2-3 计分卡

名称:南京科技职业学院(12920)

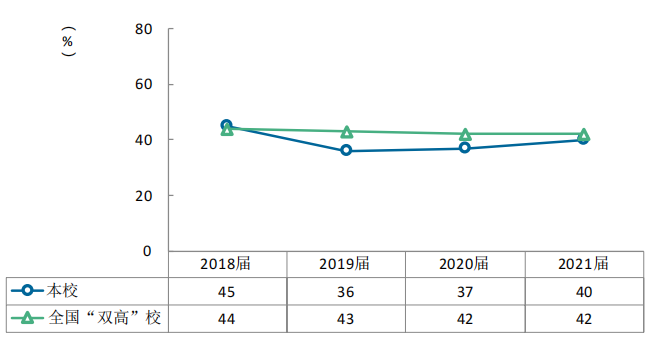

7.2 就业薪酬

学校 2022 届毕业生平均月收入 4752.39 元,与上届毕业生基本持平。毕业生调查显示:学校 2018 届—2021 届毕业生月收入稳定增长,2021 届毕业生月收入(5237 元)较 2020 届(5045 元)增长 192 元,涨幅为3.8%。与全国“双高”校对比来看,本校毕业生近四届薪资水平均高于全国“双高”校。

图 2-9 南京科技职业学院近四年毕业生月收入变化趋势

7.3 就业适配性

毕业生调查显示:毕业生对通用能力、专业能力、职业能力的掌握水平能够满足初始工作岗位的要求。学校近四届毕业生的通用能力达成度(分别为 83%、89%、92%、93%)持续提高,2021 届较全国“双高”校(87%)优势明显。

图 2-10 南京科技职业学院近四届毕业生通用能力变化趋势

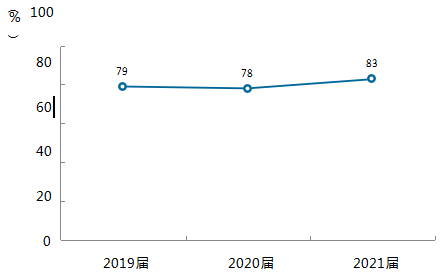

在职业能力方面,本校 2021 届毕业生职业能力达成度为 83%,较上届(78%)有所上升,说明大部分毕业生在毕业时所掌握的职业能力基本能够满足工作岗位需要。

图 2-11 南京科技职业学院近四届毕业生职业能力变化趋势

图 2-12 南京科技职业学院近两届毕业生就业岗位适应性变化趋势

7.4 就业满意度与职业稳定性

毕业生调查显示:本校 2018 届—2021 届毕业生的就业满意度整体趋势平稳(分别为 76%、77%、76%、76%),2021 届毕业生就业满意度略高于全国“双高”校 2021 届(74%),毕业生就业感受较好。学校近四届毕业生的离职率继续低于全国“双高”校水平。2021 届毕业生中有九成以上(95%)适应目前的工作岗位。

图 2-13 南京科技职业学院近四届毕业生就业满意度变化趋势

图 2-14 南京科技职业学院近四届毕业生毕业半年内的离职率变化趋势

图 2-9 至 2-14 数据来源:麦可思:南京科技职业学院 2021 应届毕业生培养质量评价报告

8 专业建设质量

学校适应长三角及南京地区经济结构调整和产业升级需要,系统谋划 专业布局,为专业(群)调整优化提供组织保障。健全专业诊断、预警与退 出机制,2022 年新增数字化设计与制造技术等 2 个专业,停招撤销模具设计与制造等 9 个专业。对接产业推进专业升级和数字化改造,全面推进 2 个省级高水平专业群建设,出台专业群建设项目管理办法,梯次建设生物医药、环境工程和电气自动化技术 3 个校级重点高水平专业群,云计算技术与应用、经济与管理、健康管理、数字化设计与制造技术和环境艺术设计 5 个校级高水平专业群培育点。持续推进中职、专科职业教育、本科职业教育有机衔接,继续实施与江苏科技大学合作的“4+0”项目 2 项、与南京工业职业技术大学合作的“3+2”项目 1 项,继续实施“3+3”分段联合培养项目 5 项,新增与南通理工学院“3+2”项目 1 项、与南京传媒学院“3+2”项目 1 项。

稳步推进 1+X 证书制度,2022 年获批 1+X 证书试点 34 项,其中新增1+X 证书 8 项,覆盖专业 38 个,组织申报江苏省 1+X 证书制度学分互认, 积极推进江苏省职业教育“学分银行”工作。

图 3-1 空中乘务专业学生 2021 年首次参加教育部 1+X证书试点,通过率 98%以上

2021-2022 学年教学计划内课程总数 1139 门,共 200644 学时,其中课证融通课程 187 门,共 25842 学时,网络教学课程数 155 门,共 21442 学时,生均校内实践教学工位 0.72 个,生均教学科研仪器设备值 15463.30 元,建有专业教学资源库 9 个,其中国家级教学资源库 1 个、校级 8 个。

表 3-3 教学资源表

名称:南京科技职业学院(12920)

9 师资队伍建设

9.1人才引进与教师培训

学校实施“引智聚贤”计划,2021-2022 学年新引进高层次人才 40 人, 其中博士 20 人、具有高级专业技术职务 10 人。实施“第一标准”与“增值赋能”计划,在人才引进、职称评审、考核聘用、评奖评优、干部推荐、教师培训等过程中将师德师风作为第一标准,推进师德师风建设制度化、常态化、长效化。通过“国培-省培-校培-院培”的“四级框架、三全覆盖”培训体系,完 成国培 93 人次、省培 41 人次,组织校培累计 2000 人次以上。

9.2 教师团队建设与教科研能力提升

实施“高原高峰”计划,教师团队建设、教师教学与教科研能力显著提升。新增国家级高水平教学创新团队 1 个、省级高水平教学创新团队 3 个、省“双创博士”1 名,获批江苏省“双师型”名师工作室(培育)1 项,获 2022 年江苏省职业院校教师教学大赛二等奖 2 项、三等奖 3 项,江苏省技艺技能创新平台(建设)1 项;新增江苏省产业教授 6 名,江苏省技术能手 3 名,“333”工程第三层次培养对象等省级人才 10 余名。教师指导学生获“互联网+”“挑战杯”国赛奖 4 项、国家技能大赛一等奖 5 项。形成了以领军名师、名师、青年名师、骨干教师为梯队的“双师型”教师队伍。实施“校企共育”计划,与南京钢铁股份有限公司等 50 家以上大中型、行业头部企业开展人才双向流动,与江苏省产教融合型企业共建“双师型”教师培养培育基地、企业实践基地,教师赴企业兼职不少于 6 个月,年均 50 人以上。

绿色生物制造技术教学创新团队工作掠影

教学创新团队指导学生获全国职业院校技能大赛一等奖

0516-85693210(9:00-18:00)

高职单招:18626027219 寇老师 (微信同号)

综合评价:18552925798 孙老师 (微信同号)

雅言艺考:15996881736 麦子老师 QQ:365723796(微信同号)

地址:江苏省徐州市泉山区淮海西路197号5楼