扬州工业职业技术学院是江苏省属公办全日制高等职业院校,是江苏省中国特色高水平高职院校建设单位和职业教育先进单位,位于具有2500年建城史、获得“联合国最佳人居环境奖”、被誉为“世界运河之都”“世界美食之都”“东亚文化之都”的历史文化名城—江苏省扬州市,校园占地1027亩,风景秀丽,环境优美,学术氛围浓郁,是读书治学的理想家园。

1 办学定位

立足扬州、面向江苏、辐射长三角,以服务经济社会高质量发展、服务学生高质量就业为导向,坚持高水平发展目标不动摇、坚持产教融合发展路径不动摇,培养适应行业和地方经济社会发展需要的高素质技术技能人才。

2 教学院部设置

学校设有化学工程学院、建筑工程学院、智能制造学院、信息工程学院、交通工程学院、商学院、艺术设计学院、海外教育学院、继续教育学院、创新创业学院、马克思主义学院、基础部(人文素质中心)、体育部等13个教学单位。

3 办学成效

学校始终聚焦人才培养质量提升,秉持“厚植文化底蕴,精湛一技之长"的育人理念,是江苏省中国特色高水平高职院校建设单位和职业教育先进单位,在全省普通类高职院校综合考核中,连续三年均位列第一等次,连续五年蝉联中国国际“互联网+"大学生创新创业大赛金奖,连续三年蝉联全国高职院校"国际影响力50强",学校入选全国高职院校"服务贡献典型学校60强"“学生发展指数优秀院校100强”“教师发展指数优秀院校100强”,学校毕业生满意度连续保持在98%以上,是教育部职业教育“工业分析技术""石油化工技术"两个专业教学资源库项目的主持单位,教育部鲁班工坊建设单位,与中石化、中核建、上海大众、华为、腾讯、阿里巴巴、三菱电机、ABB中国等行业龙头企业以及扬州国家高新区等国家级、省级经济开发区保持着长期紧密的合作关系,毕业生职业素养高、迁移能力强、发展后劲足。学校坚持开放办学战略,聚力服务“一带一路”建设,是江苏省首批“留学江苏培育学校"和教育部"高端技能型、应用型人才联合培养百千万计划"院校。学校近些年获得的主要荣誉,见表1-1。

截止2022年8月在校生人数15062人,其中全日制普通高职在校生14868人(高中起点10909人、中职起点3583人,社招376人),留学生194人;此外,“4+0”高职本科联合培养243人。毕业生双证书获取率93.66%、副学士证书授予率18.12%。学生岗位职业能力满足度和学生整体满意度均逐年上升。

学校深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕立德树人根本任务,以学生为中心构建“1520X”学生发展服务体系,立足人才培养,把促进学生成长成才作为工作的出发点和立足点,不断开创新时代学校育人工作新局面。

4 招生情况

2022年全校师生上下同心,顺利完成了招生录取数、报到数和生源质量等既定目标,为学校事业高质量发展奠定了坚实基础。2022 年学校录取国内普通高职新生5542人,报到5366人,报到率96.82%,招生规模位居全省高职院校第四位。学校优化调整生源结构,合理设置省内外生源比例;省内录取4658人,同比提高12.7%,计划完成率为100%;其中提前招生录取2173人,位居全省高职院校第五;省外录取884人,录取率为99.32%,同比增长10.76%,近3年招生计划完成情况,见表2-1。

高考投档线是衡量高校办学实力的重要指标,2022年学校在重点省份的投档线均创历史新高。江苏省历史科目组"3+2"项目投档分464分(本科线471),普通专业390分,同比提高114分;物理科目组“3+2”项目425分(本科线429),普通专业388分,同比提高143分,物理科目组考生本科线上176人,本科达线率41.61%;艺术类“3+2”项目投档分446分,艺术类文科403分(同比提高50分),艺术类理科434分(同比提高254分),均超艺术类本科线(390分),本科达线率100%。江苏高考总计划848个,本科线上271人,本科达线率为31.96%,见图2-1。

图2-1 学校2021-2022学年省内录取分数线对比图

5 就业质量

学校坚持深化产教融合,推进校企合作,与国际知名企业华为、腾讯、阿里巴巴集团、上海大众,以及国有大型企业中石化、中核建等长期保持紧密联系,就业率始终保持在98%以上,人才培养质量不断提升。

2021届毕业生3202人,初次就业率94.00%,年终就业率98.53%,其中江苏省内就业占 75.25%,各学院毕业生在省内外的就业分布情况见表 2-2;省内就业比例排名前三的城市分别是扬州、南京、苏州,详细分布情况见表 2-3;2021 届毕业生整体就业区域分布的情况见表 2-4;学校 2021 届毕业生在重点产业就业的情况见表 2-5。

2021届毕业生就业单位性质分布情况:约11.79%的学生在国有及集体企业就业,约81.91%的学生在中小型企业就业,约14.74%的学生选择继续升学。根据江苏省招就中心调查数据显示,学校2021 届毕业生自身满意度、毕业生月薪、毕业生就业质量和就业指导服务排名位居全省前列,用人单位总体满意度达98.53%,领先省内同类院校,并连续多年获得"省高校毕业生就业工作先进集体"称号。

学校2021届毕业生对母校就业指导服务工作的满意度为98.33%,见图2-4;对就业服务满意度较高的是组织招聘活动98.22%,其次是发布招聘信息、就业指导、就业派遣均为98.08%,见图2-5。

图 2-4 学校 2021 届毕业生对母校就业指导服务的满意度

图 2-5 用人单位对学校各项就业服务工作的满意度

数据来源:江苏省高校招生就业指导服务中心“2021 年江苏省用人单位调查”。

6 在校体验

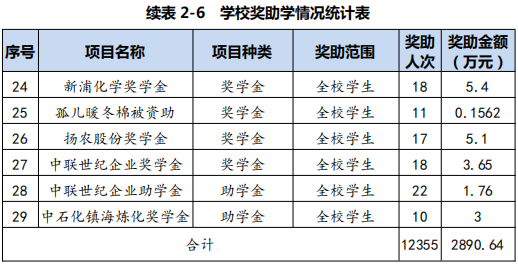

6.1 构建多元助学体系

学校始终坚持资助与育人相结合的原则,不断完善各项资助政策,新修订了国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和家庭经济困难认定等 4 个文件,进一步发挥资助政策在脱贫攻坚中的关键作用,做到应助尽助、不漏一人,为每一位家庭经济困难大学生顺利完成学业保驾护航,确保青年学生健康成长成才。

2021-2022 学年,学校为孤儿、残疾学生减免了学费、住宿费,并发放伙食补贴,全年累计奖助 12355 人次,总金额达 2890.64 万元,见表 2-6。

6.2 营造和谐校园环境

学校立足“一站式”学生社区建设,依托“1520X”学生支持服务体系,构建“厚德有志、知书有礼、手中有技、生活有乐、科创有为”五育并举的“三全育人”新格局,着力打造学生教育生活成长的生态共学校图书馆不断加强资源建设,创新阅读推广模式,开发了智慧门户网站和资源统一检索系统,着力打造“立体化、多渠道、全方位”的文献检索服务,营造大学生喜闻乐见的校园文化学习环境。

6.3 创新党史学习教育方式

学校创新党史学习教育“打开方式”,通过多种形式让党史学习教育“走新”更“走心”,唱响大思政育人“最强音”,课堂育人“红”起来。

6.4 提升学生满意度

学校坚持服务学生发展工作重心,为青年学生提供了优雅舒适学习生活环境,得到大家普遍好评,毕业生对学校的满意度始终保持在较高水平。

学校 2021 届毕业生对母校的总体满意度为 96%,与江苏省高职 2021 届均值(96%)持平。学校 2021 届毕业生的母校推荐度比例为77%,比江苏省高职2021届均值(73%)高4个百分点,见图 2-10。

图 2-10 学校 2021 届毕业生总体满意度和母校推荐度

(数据来源:麦可思报告--2021 届毕业生培养质量跟踪评价报告)

学校 2021 届毕业生对母校的教学满意度为 95%,比江苏省高职2021 届均值(95%)持平。学校 2021 届毕业生对母校的生活服务满意度为 96%,比江苏省高职 2021 届均值(94%)高 2 个百分点,见图 2-11。

图 2-11 学校 2021 届毕业生教学满意度和生活服务满意度

(数据来源:麦可思报告--2021 届毕业生培养质量跟踪评价报告)

7 职业素质

7.1 践行劳动育人

学校始终坚持立德树人根本任务,将劳动教育与思想政治教育相融合,通过强化劳动教育的道德引领作用,帮助学生塑造和培养正确的劳动价值观、劳动态度、劳动品德,努力将学生培养成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

7.2 实践文化育人

学校注重以文化人、以文育人,秉持“厚植文化底蕴,精湛一技之长”的育人理念,立足扬州深厚的地方文化底蕴,深入挖掘地方优秀文化资源,努力提升校园文化品质,着力打造以“扬州工”特色校园文化品牌。

聚焦景文融通,提升校园文化品质。学校将校园环境建设与文化建设高度统一,融文化、历史、育人功能为一体,对每一条道路、每一栋楼、每个校园小品雕塑都进行了精心打造,呈现出“一路一景”“一楼一色”“一片一品”的景象;以扬州传统手工艺、扬州制造、工程建造等“百工”的历史传承及其蕴含的工匠精神为主要内容,通过视频、微课等方式,强化“扬州工”文化的育人功能。

7.3 丰富社团活动

2021-2022 学年,学校注册学生社团 73 个,其中文化体育类 42个,学术科技类 15 个,创新创业类 3 个,志愿公益类 3 个,自律互助类 1 个,其他类 9 个。学生社团共有成员4299 人,占学生总数的28.97%。经常性参加社团活动的有 3825 人,占学生社团成员的88.39%。参与过社团活动的学生 13562 人,占学生总数的 90.97%。学校开展的科技文化艺术节、社团嘉年华、社团巡礼节等一系列活动,有效促进了学生人文素养和综合素质的快速提升。

7.4 推进思政育人

学校以“六个聚焦”推进大中小学思政课一体化建设,在打造大思政育人“高职样本”上开拓新思路,下足真功夫,聚焦校地联通,成立一体化建设联盟。

7.5 发展阳光体育运动

学校高度重视体育教学和群众体育工作,围绕立德树人根本任务不断深化体育教学改革、创新体育教育工作方法,坚持“课堂教学育人、群体活动育人、竞训实践育人”相结合,充分发挥体育在人才培养中的重要作用。特色品牌运动项目舞龙多次在国家、省、市级各类比赛中,取得金奖和单项冠军。在江苏省第二十届运动会上获高职院校团体总分第 2 名和 7 个单项冠军,飞镖、舞狮、垒球、排舞、篮球、羽毛球、乒乓球、健美操、田径等项目多次在省市各类竞赛中取得优异成绩。

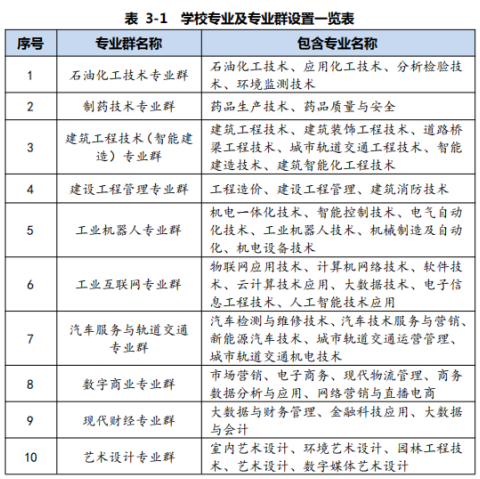

8 专业设置与建设

8.1专业设置概况

学校坚持以服务地方为重点,服务行业为特色,深入开展市场调研,及时跟踪产业发展变化,完善了专业设置与动态调整机制,形成了以服务石油化工行业和核电建设行业为特色、以服务扬州高端装备制造、新一代信息技术和现代服务业等三大主导产业为重点的专业布局。2022年新增了环境监测技术和智能建造技术等2个专业,申请撤销机械设计与制造、环境工程技术及汽车制造与试验技术等 3 个专业。学校现有专业 47 个、设置专业群 10 个,专业及专业群设置情况,见表 3-1。

8.2 专业建设

学校坚持以立德树人为根本任务,以“增强优势、突出特色、协调发展”为原则,以质量工程项目为抓手,深化教育教学改革,持续推进专业内涵建设,专业建设水平和人才培养质量不断提升。主持完成国家职业教育教学资源库 2 个,现有国家高职教育创新发展行动计划骨干专业 6 个,中央财政支持的高等职业学校提升专业服务能力建设专业 1 个,全国现代学徒制试点专业 4 个,省高等职业教育高水平专业群 2 个,省级重点建设专业(群)3 个,省级高校品牌专业 1 个,省级特色专业 4 个,省级高水平骨干专业 4 个,省级成教重点专业 1 个,省国际化人才培养品牌专业 1 个。目前,学校已建成的省级及以上特色与重点专业(群),见表 3-2。

1.获批省级国际化人才培养品牌专业立项。学校分析检验技术专业获批省级国际化人才培养品牌专业立项建设,标志着学校高水平新扬工建设迈出扎实一步。在建设期内严格落实目标责任制,加强项目建设过程管理,构建常规管理制度;加强资金管理,确保项目建设实效;同时推广示范有效经验和实践成果,整体带动学校专业发展水平和服务能力的提升,为国际化人才培养输出"扬工方案"。

2.入选"国家级创新创业教育实践基地"建设单位。学校以体制机制创新为先导,以双创课程建设为抓手,以平台建设为重点,以双创师资队伍为基础,坚持“面向人、面向岗位”,确立了以岗位实践创新人才培养为重点的双创教育目标,树立了"以专业素养为基础,以创新素养为核心"的双创教育理念,双创人才培养成效显著,在国内职教领域产生了广泛影响,见图3-1。

图3-1学校入选“国家级创新创业教育实践基地”建设单位

3.持续推进校级高水平专业建设。学校于2020年出台了《扬州工业职业技术学院高水平专业建设实施方案》,并遴选了工业分析技术等7个专业作为校级高水平专业立项建设。项目建设期间,实行工作进度月报制度,各专业对照任务书做好任务分解并落实责任人,确保项目顺利实施。积极开展智能建造技术省级产教融合集成平台建设,定期召开季度推进会,研讨集成平台各项任务的开展情况、建设过程中存在的难点以及解决方案,提高工作质效。

4.开展教改专题研究,引领教育教学改革。为进一步深化教育教学改革,提高教育教学质量和人才培养水平,针对学校内涵建设过程中出现的问题,加强教育教学改革专项课题研究。2022年上半年对2019年立项的省教改课题进行中期检查,组织了2021年立项的省级教改课题开题工作,见图3-2;下半年对55项校级教改课题进行了结题验收。同时结合工作实际,学校重点在课堂数字化革命行动计划、提质培优行动计划、课程思政、专创融合、劳动教育、教师教学能力提升等方面立项开展教学改革和研究工作,并获得省高教学会课题二等奖2项和化工教育协会特等奖1项、一等奖2项、二等奖2项。

图3-2学校组织省教育教学改革课题开题和中期检查评审会议

9 师资队伍建设

学校全面实施“人才强校”战略,从政策和经费上支持中青年骨干教师开展教学改革、科学研究工作,优秀教师的示范引领作用得到有效发挥。现有在岗教职工 905人,其中,专任教师 685人,副高以上职称246人,占35.91%;硕士以上学位611人(其中博士91人),占89.20%。

学校高度重视高层次人才队伍建设,科学合理制定引进人才的三年目标任务。在制定引进高层次人才的目标任务时,由人才办牵头,会同用人单位、科技处、教务处、质管办等部门成立高层次人才目标任务制定小组,根据引进人才的不同特点有针对性地制定其目标任务供用人单位参考,从而保证目标任务的科学性、合理性。一年来引进 25 名博士研究生,新增10名教师在职攻读博士学位。2022年学校获批省“青蓝工程”优秀中青年学术带头人2名、优秀中青年骨干教师4名、优秀教学团队1个;获批省"333工程"第二层次培养对象1名、第三层次培养对象2名;获批省职业教育“双师型"名师工作室1个、省职业教育技艺技能传承创新平台1个。目前,学校拥有省"333工程"人才9名、省高校"青蓝工程"优秀中青年学术带头人11名、优秀中青年骨干教师 27名、全国行业教学名师 4 人,优秀教学团队5个、教学创新团队2个、行业优秀教学团队 1 个、省科技创新团队3个。2022年学校有71 名新进教职工参加入职培训,57名教师实施校级访问工程师,49名老师参加省级培训,15名老师参加国家级培训,3名教师参加江苏省专业带头人高端研修(2个人项目、1个团队项目),2名教师参加江苏省青年教师企业实践项目。2022年学校教师在江苏省教学能力比赛中,荣获一等奖 4 项、二等奖 6 项、三等奖 3 项。

学校通过技术市场备案的“四技”合同成交额、发明专利授权数位居全省高职院校前列,获批市有突出贡献的中青年专家1人,市“绿扬金凤计划”培养对象3人;获批省级以上人才项目12人,获批人数创历史新高,见表3-3.

0516-85693210(9:00-18:00)

高职单招:18626027219 寇老师 (微信同号)

综合评价:18552925798 孙老师 (微信同号)

雅言艺考:15996881736 麦子老师 QQ:365723796(微信同号)

地址:江苏省徐州市泉山区淮海西路197号5楼