1 学校概况

苏州信息职业技术学院位于美丽的太湖之滨、苏州湾畔,是长三角生态绿色一体化发展示范区内唯一的公办高职院校。

学院原名南京邮电大学吴江职业技术学院,前身之一的江苏省吴江师范学校成立于1922年,办学历史悠久,文化积淀深厚。

学院全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神,以“养德、修能、精技”为校训,把握职业教育类型定位的总要求,以服务地方经济社会发展为宗旨,坚持立德树人根本任务,重点围绕“一圈一带”建设中的智能制造、数字经济等区域主要产业,对接高素质技术技能型人才、能工巧匠、大国工匠的强烈需求,以建设省级高水平职业院校为目标,以建设绿色校园、培育时代工匠为路径,加快推进高质量发展战略,努力提升人才培养质量,更好服务地方经济社会发展。

学院建有经济贸易系、管理工程系、通信与信息工程系、电气与电子工程系、计算机科学与技术系和基础课部(外语系)等6个教学系部。截至2022年底,学院共有教职员工279人,专任教师249人。具有高级职称比例为29.62%,校内专任教师中具有硕士及以上学位人员比例67.31%,双师素质教师比例为87.69%。

学院致力建设多层次办学体系,设有本科教育、专科教育、继续教育等不同教育类型。开设专业23个,其中3+2本科专业2个。学院面向全国多个省(自治区、直辖市)招生,设有高招、社招、3+3、对口单招、注册入学等不同招生方式。

学院大力实施“三教”改革、课程思政建设工作,推进“岗课赛证”育人机制变革,创新打造“四有”课堂,强化“双师型”人才培养,形成了教学能力大赛、学生技能大赛的独特品牌优势和综合竞赛实力,多次获评江苏省职业院校教学大赛最佳组织奖。

学院深入打造“新一代信息技术产业人才培养基地”“智能制造人才培养基地”“现代服务业人才培养基地”三大特色基地,做大做强产教融合影响力和贡献度。建成华为5G+数字化人才产教融合基地、江苏省工匠学院(吴江)、劳模精神•工匠精神研究院、长三角一体化示范区文旅融合人才培养基地、大中小学立德树人教学研究协同创新中心等一批重大合作项目,着力加强内涵建设、品牌建设、特色建设,提升学院的核心竞争力和可持续发展力。

学院着眼国之大者,各方面取得长足发展。获评江苏省高校毕业生就业工作量化考核A等,建成江苏省级智慧校园,获评江苏省园林式单位、江苏省精神文明建设工作先进单位、江苏省高校文明宿舍、江苏省高校文明食堂、江苏省平安校园、江苏省五四红旗团委建设单位、江苏省公共机构节能示范单位、江苏省绿色校园和苏州市文明单位等荣誉称号。

2 学生情况

2022年,学院计划招生2300人,实际录取新生2298人,新生报到2218人,报到率96.5%。目前,学院全日制在校生数7087人。

学院2022届毕业生(包括结业)人数共计1889人,落实毕业去向的人数为1756人,其中就业1449人,升学258人,参军入伍41人,创业7人,目前总体毕业去向落实率为92.96%,与2021年数据基本持平。

3教师队伍

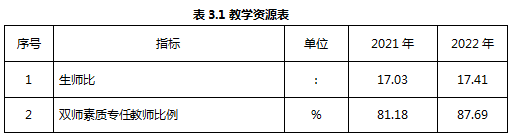

学院现有教职员工总数384人(折合人数),兼职教师比例为32.29%、生师比17.41:1,校内专任教师中具有硕士及以上学位人员比例67.31%、具有高级职称人员比例29.62%、具有“双师素质”人员比例87.69%。

表1.1 教师队伍情况

数据来源:苏州信息职业技术学院2021-2022学年人才培养工作状态数据采集和管理平台

4设施设备

学院建有71个各类专业实训室,56个网络多媒体教室,以及高标准智慧教室、校企合作场景化实训基地。生均教学科研仪器设备值、生均教学行政用房面积等各项指标与上一年度的变化情况如下表:

表1.2 设施设备情况

数据来源:苏州信息职业技术学院2021-2022学年人才培养工作状态数据采集和管理平台

5在校体验

5.1积极探索劳育与美育思政创新实践

学院坚持从红色主题的中国文化元素中发掘资源,探索将思政教育融入美学教育,分别于2021年11月、2022年5月举办了“红心向党 立德树人”红歌大合唱、“红心向党 强国有我”五月诗会,全体在校学生组队参加。诗会通过网络平台推送比赛视频,最大限度发挥红色主题诗歌的思政育人功效。红歌大合唱通过对经典歌曲的传唱演绎,引导师生追思红色文化,激发爱党爱国情怀,鼓励学生自觉把个人成长进步与实现中国梦紧密相连,在实现中华民族伟大复兴的新征程中彰显时代担当,奋勇前行。这两项活动是学院党建、思政、文化“三融合”的独特品牌和特色项目,是全校性思政教育公开课。

图2.7 学生参加“红心向党 立德树人”红歌大合唱展演

图2.8 学生录制“红心向党 强国有我”五月诗会诵读作品

学院积极探索创新劳育实践,将劳育与志愿服务、环保教育相结合,通过开展洁净校园、绿植养护、旧物改造、垃圾分类等劳动实践课程,培养学生正确的劳动观,引导学生将劳动意识根植于日常生活的点滴中。

图2.9 师生到松陵街道开展文明城市创建服务活动

5.2 完善社团指导 丰富课余活动

学院团委注重健全社团联合会的管理机制,完善媒体工作室、社会实践部、组织建设部、文体活动部、活动审查部、社团发展部等部门职能,做好社团活动报备、登记、总结等。每周组织学生开展例行活动。

数据来源:共青团苏州信息职业技术学院委员会

5.3组织学生积极参与校园文化展示活动

学院注重选拔文艺特长生,培养文艺骨干,组织学生参加各级各类竞赛、表演活动。2022年5月,院团委选拔8名学生参与央视“五一”特别节目《大国工匠·匠心报国》录制;推荐动漫、摄影、微电影、微视频、音频共计21部作品参加江苏省学生网络文化节展示活动选拔。

图2.10 “流金岁月 传唱经典”庆祝建党100周年第二届江苏省大学生流行音乐大赛银奖、优秀组织奖

图2.11 “党的光辉照我心”庆祝中国共产党建党百年主题演讲竞赛二等奖、优秀组织奖

5.4组织学生参与志愿服务及社会实践活动

学院青年志愿者协会持续开展红十字应急救护员培训考证工作,组织志愿者完成新生PPD测试、全院师生新冠疫苗加强针接种等疾病防控志愿服务;做好新生接待、毕业生供需洽谈会、职业规划演讲比赛等多项活动服务;组织学生参与属地医院、社区防疫、学生返校核酸检测以及校园常态化疫情防控志愿服务工作。此外,还组织学生积极参与寒假返乡社会实践活动,完成6名典型人物宣传展示工作;组织开展“暑期三下乡”社会实践,落实大学生志愿服务西部计划、省乡村振兴计划(苏北计划)宣传报名等工作。

数据来源:共青团苏州信息职业技术学院委员会

图2.12 青年志愿者参与2021级新生接待志愿服务工作

图2.13 青年志愿者参加2021级新生PPD测试及防艾宣传志愿服务工作

图2.14 青年志愿者参加新生核酸检测志愿服务工作

图2.15 师生到同里北联村开展“‘农’情绘意,青匠营造”助力吴江开发区文明创建志愿服务活动

5.5积极开展多样化学生社区活动

学院充分利用学生社区资源开展“爱国强军 青春筑梦”主题教育征文、摄影、2021“学宪法”系列活动、党史学习教育、环保劳动教育实践系列活动、学雷锋主题文明实践活动等。

5.6青春同伴携手前行,助人自助健康成长

2021年10月,学院启动“2021年苏州市计生协高校青春健康教育活动项目”,对2021级新生开展系列同伴教育培训活动。为大一67个班级、同伴教育主持人等团队,共完成同伴教育培训活动67场2076人次的培训,总培训时长124小时。组织2020级、2021级同伴教育主持人开展“大学生同伴教育”专题研讨,评选出2021年度“优秀同伴教育”主持人42人。

图2.16 同伴教育主持人为2021级新生班级开展同伴教育活动

6 就业质量

6.1 数据分析

学院2022届毕业生共有1770人,截至12月中旬,我院毕业生毕业去向落实率为94.92%,且面向第三产业就业人数较多。目前,学院毕业生的就业状态稳定,专业对口率高,就业质量好。

2022年与2021年“计分卡”数据对比显示,所有指标均呈稳步上涨趋势。随着毕业生工作经验的累积和工作能力的提升,毕业生月收入逐年提高,毕业三年晋升比例显著提高,其中有69.73%的毕业生选择在本省就创业。

2021届毕业生初次毕业去向落实率为92.87%,2022届毕业生截至12月中旬,毕业去向落实率达到了94.92%,毕业去向落实率基本与上年持平;其中通信技术、国际贸易实务、报关与国际货运等8个专业毕业去向落实率达到了100%。

表 2.6 年终就业率

6.2就业政策落实

学院深入贯彻落实党中央、国务院"稳就业、保就业"决策部署,院领导靠前指挥,深入分析当前就业工作面临的形势和挑战,部署就业重点工作。学院围绕就业市场拓展及信息精准对接、生涯规划教育与基层就业创业、就业帮扶等问题进行研究和探讨。自3月起,实行各系部就业情况周报制度。

为落实省教育厅广泛开展书记、校长联系百家企业活动,推动高校就业“一把手工程”落地见效,学院院长、党委书记带队走访亨通集团、恒力集团等50余家企事业单位。学院重点宣传介绍办学基本情况、优势学科、人才培养等,双方促成专业共建、实习实训、校地合作,促进政产学研用,形成全面合作关系。结合学院毕业生就业工作面广量大、就业不平衡、重点群体数量多的特点,持续夯实就业“一把手工程”,努力实现毕业生更充分更高质量就业。

7 专业建设质量

7.1专业设置动态调整与结构优化

为更好地服务于区域经济社会发展,特别是长三角绿色生态一体化发展的需要,学院紧扣吴江及周边地区主导产业,瞄准“环太湖科创圈”和“沿吴淞江科创带”建设的人才需求,结合学院专业建设实际,继续深化专业结构调整,优化专业布局,重点建设对应吴江电子信息、装备制造、现代服务业等支柱产业的相关专业,形成了电子信息类专业为重点,以“信息化+、智能化+”为专业建设思路的专业发展体系。

2022年8月,新专业“人工智能技术应用”正式招生,计划招生40人,实际招生41人。至2022年12月,学院现有专业24个(包括2021年已停止招生但还有在校生的移动应用开发专业)。通过专业动态调整,学院专业设置更加合理,与地方支柱产业匹配度更高。

7.2持续推进高水平专业群建设

学院现有省高水平专业群1个,院级高水平专业群3个。2021年12月,开展高水平专业群年度检查工作;2022年10月,启动3个院级高水平专业群的结项验收工作。

7.3继续做好现代职业教育体系建设工作

学院2022年申报江苏省现代职业教育体系贯通培养项目,共立项6项,其中,高职与本科“3+2”分段培养1项,中职与高职“3+3”分段培养5项,详见下表。

7.4认真做好2022级人才培养方案制(修)订工作

2022年3 至6月,学院组织各专业开展专业调研活动和2022级人才培养方案制(修)订工作。依据教育部《关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》《国家职业教育改革实施方案》、省教育厅《关于深入推进全省高等学校课程思政建设的实施意见》《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的实施意见》等相关文件精神,立足苏州、吴江经济发展,特别是数字经济发展及传统产业数字化转型需要,结合学院实际,出台《学院2022年人才培养方案制(修)订原则意见》,把“数字素养”作为人才培养重要目标之一;组织各专业调研,开展2022级人才培养方案制(修)订工作汇报评比,汇编《苏州信息职业技术学院2022级人才培养方案》《苏州信息职业技术学院2022级贯通培养项目人才培养方案》,高质量完成2022级专业人才培养方案制(修)订工作。

7.5 1+X证书制度试点工作推进工作

学院作为1+X试点单位,深入探讨课证融通改革,对接专业人才培养方案,全面推进1+X证书制度试点工作。2022年完成证书试点16项,对接19个专业,建成考点14个,累计报考811人次,359名学生顺利获得证书。

8 师资队伍建设

进一步抓好师德建设。学院以立德树人为目标,高度重视师德师风建设,从制度建设、文化建设、专题活动等方面打造师德模范引领“四有”教师队伍。注重文化建设,不断提高教师师德修养,立足为党育人、为国育才的初心。通过“迎接党的二十大 培根铸魂育新人”教师节庆祝大会、“献礼二十大 奋斗向未来”2022年红歌大合唱等活动,凝心聚力,营造良好氛围,提升师德修养,提高师资队伍质量,为学院高质量发展筑基,为培养高素质人才助力。

进一步整合师资队伍,合理调整师资队伍结构,加大师资培养力度。2022年,学院通过吴江区专业化青年人才定岗特选选聘教师1名,公开招聘专任教师6名,进一步充实师资队伍,提高青年教师数量。根据专业定位与特色发展需要,有针对性地支持和引导教师在职进修与培训,选派教师参加国家级、省级等教育教学能力、专业技能培训;同时,学院开展教学能力培训、教师暑期培训等项目。本学年共计培训教师600余人次。在进一步提高学历层次的同时,加强专业特色发展急需岗位的人才培养,倡导和支持“双师型”教师的培养模式,引导教师进一步提升专业应用性技能,面向社会需求培养有用人才。

进一步提高教学质量和科研水平。建立客座教授制度,聘请企业具有丰富实践经验的产业导师担任客座教授,进一步提高师资队伍水平,2022年新聘用省级产业教授2名;2名产业教授顺利通过聘期考核。以省高等职业教育产教融合集成平台“互联网+智能制造”和省高等职业教育产教深度融合实训平台项目“智能电梯制造与维护”为产学研平台,充分利用校内外资源,提升教师的研究水平,打造一支在省内具有一定影响、发展颇具特色的教学团队。2022年,学院获评江苏省职业教育新一代信息技术“双师型”名师工作室一个。省“青蓝工程”培育项目取得突破性成绩,大数据与会计教学团队被评为省级教学团队,1名教师被确立为中青年学术带头人, 2名教师被确立为青年骨干教师培养对象。

0516-85693210(9:00-18:00)

高职单招:18626027219 寇老师 (微信同号)

综合评价:18552925798 孙老师 (微信同号)

雅言艺考:15996881736 麦子老师 QQ:365723796(微信同号)

地址:江苏省徐州市泉山区淮海西路197号5楼