1. 学校概况

南京铁道职业技术学院位于江苏省南京市浦口区珍珠南路 65 号,始建于1941 年,是江苏省人民政府举办,江苏省教育厅、中国铁路上海局集团公司共建的全日制公办专科层次的普通高校,是长三角地区唯一的一所独立设置的轨道交通高等职业技术学院,也是在国内轨道交通职业教育领域影响力最大的高等职业技术院校之一。学校占地 1146 亩、在校生超万人。

学校秉承“团结、奉献、拼搏、争先”的学校精神、“团结守纪求实创新”校风、“求真励行”校训、“爱生乐教、学高技精”教风、“德业兼修、技道并进”学风,以“办师生和企业满意的学校”为目标,坚持“走合作发展之路,坚持与中国铁路同行”办学的理念,构建了对接轨道交通产业链的特色专业体系,形成了校企、校校、国际协同育人新机制,建成了全国一流的高铁综合实训基地,打造了“铁色”鲜明的校园文化,拥有良好的社会声誉。学校被立项为江苏省依法治校改革试点校、江苏省高等教育综合改革试点单位以来,以省依法治校改革试点校项目为抓手,持续完善以章程为核心的制度体系,持续完善学校治理体系,

不断提升学校治理能力现代化水平。

学校是国家优质高职院校、中国特色高水平专业群建设单位、江苏省高水平高等职业院校建设单位、江苏省示范性高职院校,是中国职教学会轨道交通委员会主任单位、全国铁道行业教学指导委员会运输专业委员会主任单位、江苏省铁道学会副理事长单位、江苏高教学会副主任单位、欧亚交通高校国际联合会副主席单位、中俄交通大学校长联盟管理委员会中方委员单位、中俄交通大学校长联盟-中国轨道交通应用人才培养联盟主席单位、中国—东盟轨道交通教育培训联盟秘书处单位,江苏省教育国际交流协会职业教育分会挂靠单位。

学校现有运输管理学院、通信信号学院、机车车辆学院、供电与工程学院、财经与物流管理学院、建筑与艺术设计学院、智能工程学院、国际教育学院 8 个二级学院,马克思主义学院、基础教学部、体育教学部、素质教育部、轨道交通工程实践中心等 5 个教学部门,地铁学院、继续教育学院等教学单位。截至 2022年 8 月 31 日,全日制在校学生 10128 人,生源遍及全国 21 个省、市、自治区。现有国家级教学成果二等奖 2 项,省级优秀教学成果一、二等奖 12 项,全国行业优秀教学成果一等奖 2 项;中央财政支持重点建设专业 2 个,国家骨干专业7 个,“1+X”证书试点专业 15 个,省级特色专业 3 个,省高校品牌专业建设工程一期项目 2 个,省高水平专业群 4 个;国家级实训基地 2 个,国家级生产性实训基地 2 个,省级实训基地 6 个;国家级双师培训基地 3 个;国家级协同创新中心 1 个。

学校立足江苏,面向全国,重点服务长三角地区,立足铁路和城市轨道交通

行业,面向区域经济,开放办学,特色办校,致力于建设成为中国特色、世界水准卓越新南铁,办师生和企业满意的学校。

学校近几年获得的主要荣誉有:

国家优质高职院校 中国特色高水平专业群建设单位

江苏省高水平高等职业院校建设单位 全国高职院校服务贡献 50 强

全国高职院校国际影响力 50 强 全国职业院校就业竞争力示范校

全国职业院校技能大赛突出贡献奖 全国职工教育培训示范点

全国高校美育先进单位 江苏省五一劳动奖状单位

江苏省文明单位 江苏省职业教育先进单位

江苏省高等学校和谐校园 江苏省教学工作先进高校

江苏省师资队伍建设先进高校 江苏省高校毕业生就业工作先进集体

江苏省教育国际合作与交流先进学校 江苏省职业院校技能大赛先进单位

江苏高校思想政治教育工作先进集体 江苏高校后勤工作先进集体

江苏省社会教育培训工作先进单位 江苏省共青团工作先进单位

江苏省高校先进基层党组织 全省学习型党组织建设工作先进单位

江苏省教育宣传工作先进单位 江苏省应急志愿服务事业贡献奖

江苏省高等学校信息化建设先进单位

2.学生情况

2.1 招生情况

2022年是江苏、福建、河北、湖北、重庆、湖南、广东、辽宁等八省市实行“3+1+2”高考选拔方案的第二年,学校招生工作平稳落地,计划招生3800 人,实际招生3798 人,完成率达99.95%。

数据分析图 1-1 学校 2022 年计划、实际招生人数(人)

其中,提前招生 1640 人,对口招生 520 人,普通高考招生 1603 人,3+3 转段招生 37 人。学校面向全国 21 个省、市、自治区进行招生,涉及高考改革省份9 个,省外生源占比 27.53%。

数据分析图1-2 2022年招生方式

多年来,学校高招录取分数在江苏省内和相关省份保持领先地位。2022年学校在江苏省内高考招生普通类各专业组录取分数名列前茅,其中01组、04组和05组均已超过本科线。江苏和外省高招录取考生中有957人达到或超过本科线,占今年高招录取考生64.96%。学校新生报到率为96.6%,连续多年保持在95%以上。

数据分析图1-3 省内历史类科目组分数情况对比图

数据分析图1-4 省内物理类科目组分数情况对比图

2.2 全日制在校生情况

学校立足长三角地区,依托行业优势,主要面向轨道交通行业培养高素质技术技能人才。学校在校生10128 人,涵盖8个专业大类。

2.3 应届毕业生情况

学校 2022 届毕业生 3203 人,截至 2022 年 8 月 31 日,已就业 2921 人(含专转本升学 429 人),初次就业率为 91.2%;2021 届毕业生 3086 人,当年 8 月31 日,就业 2829 人(含升学 548 人),就业率 91.67%。

3.教师团队

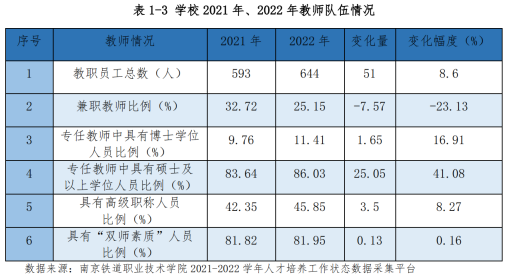

学校现有教职工 644 人,比上年增长 8.6%;其中专任教师 482 人,专任教师中具有博士学位人员比例增长 16.91%,具有高级职称人员比例增长 3.5%,具有“双师素质”人员比例为 81.95%。

4. 设施设备

学校认真落实国家、江苏省有关职业教育发展政策、文件精神,加强内涵建设经费的投入,日常教学、设备(图书)购置等方面较 2021 年明显提升,其中生均年进图书量较 2021 年增加 2.5%。

5.在校体验

5.1劳育和美育必修课程的落实情况

加强美育课程和劳动教育课程建设,开设《大学生公共艺术课》和《劳动教育》公共课。组织“第一届艺术特长技能竞赛”,激发学生欣赏艺术、热爱艺术和积极参与展示艺术才华的热情。举办“走近国粹——京剧艺术的魅力”专题讲座,感受中国戏曲的博大精深和深厚底蕴。

5.2劳动教育的开展情况

开设“南铁学子千幅剪纸作品传递抗疫正能量”、“以劳育德,以劳创美—绳结技艺非遗体验活动”劳动教育实践课程。特邀南京市工艺美术大师、非遗传承人陈耀、蒋妍侠传授剪纸、绳结技艺。举办缠花、DIY 公益发夹、铁路立体书、卡通津浦线等劳动实践成果展示活动。退伍军人组成理发团队,为全校学生义务理发。组织“非遗学堂-感受匠心精神”文创产品、传统文艺产品制作竞赛。

5.3学生参加社团情况

学校有正式社团 80 个,主要包含思想政治、志愿公益、文化体育、创新创业、学术科技、自律互助等 6 类,90%以上的学生参加社团活动,满意度评价均在 95%以上。依托建团百年、学雷锋日、国家公祭日、宪法日等节点开展各类活动16场,掀起学党史热潮;槿道跆拳道社帮助学生强身健体;keep spinning 轮滑社的精湛技艺成为校园内独特的风景;篮球裁判社、羽扬羽协开展“新生杯”系列比赛;Star Power 街舞社、Rita 音乐协会、繁星话剧社、绯天动漫社展示多元文化;爱心协会的义工行动、博爱社的公益志愿服务、汉文化社的爱心义演等树立崇尚劳动、奉献社会的劳动观念。

5.4学生参加文艺展演获奖

学校重视校园文化建设,以铁色文化铸魂工程推动学校高质量发展。学校70余名大艺团学生参加展演的原创音乐剧《金陵火种》成功入围江苏省大学生戏剧展演(紫金文化艺术节)。师生共同创作的音乐组歌《柱石人间》成功入选 2022年度南京艺术基金舞台艺术资助项目。

6.就业质量

6.1 就业情况

学校 2021 届毕业生 3086 人,截至 2021 年 12 月 31 日,就业 3007 人,年终

就业率为 97.44%;2022 届毕业生 3203 人,截至 2022 年 8 月 31 日,初次就业率

为 91.20%,毕业生初次就业留在本省就业 1758 人,占比 60.18%;到西部地区和东北地区就业人数为 160 人,到规模以上企业就业人数为 1928 人。学校毕业生月收入一直处于全省高职院校前列,2021 年毕业生平均月薪高达 5475 元,专业相关度 80.28%,毕业生母校满意度 97.84% ,且连续两年雇主满意度均超过 90 %。

学校把“稳就业”作为重点工作,多措并举,保障毕业生充分高质量就业。书记校长访企拓岗,挖掘岗位增量;利用江北新区资源、借助高校就业联盟力量,拓展就业市场;做好“三支一扶”、“西部计划”、“苏北计划”等基层项目组织招录工作;落实国务院、中央军委“一年两征”的征兵工作部署,积极引导毕业生参军入伍;建立重点群体毕业生就业帮扶工作台账,落实教育部“宏志助航”就业帮扶计划;参与实施教育部“24365 岗位精选计划”、优化“91JOB 智慧就业平台”;优化网上签约、网上招聘等就业服务,提高信息化水平。

6.2 职业发展

毕业生毕业后的职业稳定性。学校从 2020 到 2022 三届毕业生总体协议履约率呈现逐年下降趋势,2022 届相较 2020 届下降 2.88%。三届毕业生离职率呈现逐年上升趋势,2022 届相较 2020 届上升 3.50%。2021 和 2022 两届毕业生中享受“五险一金”的比例均在 90%上下,享受比例较高。

就业适配性。2021 和 2022 届毕业生就职岗位与所学专业的相关度分别为80.28%和 81.31%,较 2020 届毕业生的 85.97%有小幅下降。2020 届毕业生工作与职业期待吻合度为 82.69%,2021 届经历了小幅下降(75.99%),2022 届又回升至 80.75%,总的来说,相较 2020 届小幅下降 1.94%。

原因分析:总的来说,职业发展的影响来自于外部和内部两个方面。从外部因素来说:近三年高校毕业生总量持续增加,热门岗位竞争加剧导致部分学生在一个时期内寻求过渡是职业稳定性和就业适配性下降的一个重要原因;另一方面,疫情的持续影响既加剧了岗位供需的不平衡又改变了传统的招聘形式,大大增加了毕业生求职过程的不确定性,也对毕业生毕业后的职业稳定性和就业适配性造成了持续加深的影响。从内部因素来说:00 后高校毕业生越来越强的自我意识强烈和追求个性化发展是职业稳定性和就业适配性下降的最主要原因;此外,00后毕业生择业时从岗位性质来说偏向体制内有编制的岗位,从劳动形式来说偏向脑力劳动(坐办公室),从工作内容来说偏向新兴技术文化,对传统工作内容容易感到乏味,这些都是其职业稳定性和就业适配性下降的重要原因。

7.教育教学质量

7.1 专业建设质量

7.1.1 专业设置动态调整与结构优化

学校修订完善《专业设置与动态调整原则意见》,不断优化专业布局。2022年新增专业 5 个(不含 3+2),契合江苏省交通运输产业的发展态势、南京都市圈的战略定位和江北新区的未来规划。学校 8 个专业大类,其中交通运输大类专业 17 个,在校生 6481 人,占在校生总数的 63.99%。

7.1.2 高水平专业群建设

学校坚持“联建、共享、动态”建设思路,创新专业群协同发展机制,建立“适时智能推送、数据自动采集、依据标准分析、绩效量化呈现”的专业群建设诊改机制。以国家双高专业群—“铁道交通运营管理”专业群为引领,充分发挥专业群的集聚和协作效应,拉动 3 个省级重点专业群建设。将“人工智能技术服务”校级专业群作为新增长点给予政策和资金倾斜,加强“移动应用开发”“物联网应用技术”“云计算应用技术”等专业建设,提升“智转数改”时代背景下的轨道交通产业智能化服务水平。辐射带动轨道交通工程专业群、智能财税专业群、物流电商专业群的建设。形成“龙头引领、协同共振”专业群建设良好生态。

学校继续优化大类招生政策,共招生 565 人。实施 333 人才培养模式改革,25构建“底层共享、中层互选、高层联动”的课程体系,推进“一通二专三综合”的大类人才培养路径改革,学校专业群建设水平跨上新台阶。国家专业资源库顺利通过验收;组织学校三期品牌专业的遴选,立项 A 档 3 个,B 档 4 个,C 档 3个,及时拨付建设经费,有效推进专业建设。

7.1.3 现代职业教育体系建设

根据区域经济社会发展与职业教育的特点,着力在合作项目、合作层次提档升级,突出“IT+轨道交通”特色,支撑江苏先进制造业集群发展人才需求。建立本科人才培养“特区”,成立各试点项目工作委员会,强化试点项目建设与管理,提供专项培养经费,有效促进合作双方人才培养方案、课程体系、评价标准和学生学籍管理的对接,推动双方教育教学资源融合共享,确保应用型本科人才培养质量,为培养长三角地区轨道交通人才培养贡献力量。

表 3-4 2022 年学校“现代职教体系”合作项目一览表

8.师资队伍建设

8.1 教师引进

学校共引进教师 34 人,其中具有副高以上职称13人,博士7人,硕士23人,有企业工作经验11人,74人通过职称评审,其中8人晋升教授,19人晋升副教授,师资队伍结构和整体素质进一步优化。学校现有专兼职教师937人,其中专任教师482人,校内兼课教师129人,校外教师63人,行业导师261人,外籍教师2人,生师比为16.79。在专任教师中,高级职称221人,硕士学位371人,博士学位55人。高层次人才聚集效应凸显,2022年学校第四年挺进全国职业院校技能大赛教学能力比赛,“武书连2022年中国高职高专教师教学能力评价”学校排名全国第6。

数据分析图 3-1 学校专任教师年龄结构

8.2 教师培训培养

全校 908 人次参加校内外各种进修、培训和交流。组织全体教职工参加教师发展网络培训,课程包括“思想政治教育”、“师德师风”、“岗前培训”、“教学能力提升”、“信息技术运用”、“职业生涯规划”、“防疫”等内容。组织40 名辅导员参加高校辅导员素质能力提升专题网络培训,组织 27 名管理人员参加管理人员履职能力提升专题网络培训。

8.3 教师团队建设

实施师德建设工程、教授培养工程、青蓝工程,以及专业带头人高端研修、教师下现场赴企业实践等制度,通过开设“名师讲堂”,举办青年教师公开课、教师教学大奖赛、微课大赛、信息化教学大赛、说课竞赛等活动,提升专任教师素质和水平。鼓励在职教师继续深造,本年度共有 30 人攻读博士。持续加大教师“双师素质”培养,与合作企业建设多个涵盖学校主要专业的双师培训基地,双师素质型专业教师达到 81.95%。学校获批江苏省第二批职业教育教师教学创新团队 2 个、高速铁路调度指挥“双师型”名师工作室 1 个、秦淮灯彩技艺技能传承创新平台 1 个、省级技能大师工作室 1 个、江苏省“青蓝工程”优秀教学团队 1 个、江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师培养对象 4 人、江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人 2 人、省 产业教授 5 人。

8.4 校企双元育人

对接轨道交通产业链,深化“联盟-融通-共建-转化”机制,打造多功能高水平产教融合实践大平台。一是创新产教融合的多元治理体系。与上海局集团公司相关站段成立“智慧高铁教学站建设专门理事会”,在与南京地铁创立“地铁学院”基础上,吸纳省内其他五家地铁企业,形成“1+1+5”的江苏城市轨道交通人才培养联盟。二是融通校内外高层次人才队伍。通过与院士团队合作、聘请产业教授、建立技能大师工作室等方式,打造混编团队,汇聚轨道交通领域高端研究团队力量,助力提升协同创新能力。三是校企共建与行业技术同步的一流实践大平台。与上海局共同设计,升级建设“三站两区间”智慧高铁产教融合实训

平台,打造国际领先的技术技能创新服务平台。与南京地铁共同设计建设产教融合实训平台的新典范——南京地铁 11 号线教学运营一体站。四是促进技术服务平台研究成果的转化。依托省级轨道交通控制工程技术研发中心、高铁安全研究中心以及与工信部重点实验室(南航)开展的合作研究项目等,将技术研发成果转化为国家级教学资源库、行业标准专业标准、人才培养方案等,促进产业升级和人才培养。

0516-85693210(9:00-18:00)

高职单招:18626027219 寇老师 (微信同号)

综合评价:18552925798 孙老师 (微信同号)

雅言艺考:15996881736 麦子老师 QQ:365723796(微信同号)

地址:江苏省徐州市泉山区淮海西路197号5楼